Der hier bevorzugte Begriff «nicht-akzidentelles Trauma (NAT)» bezieht sich auf eine körperliche Misshandlung. Anhand eines klinischen Fallbeispiels beleuchtet dieser Artikel die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Erkennung und Beurteilung von Verletzungen, die mutmasslich durch Fremdeinwirkung beigebracht wurden. Es wird ein Versorgungsprotokoll vorgeschlagen, das auf den aktuellen wissenschaftlichen Empfehlungen zur Verbesserung des NAT-Screenings basiert. Zudem wird auf Möglichkeiten der Kommunikation mit den Familien eingegangen.

Klinisches Fallbeispiel

Gabriel (fiktiver Vorname) ist ein 4 Monate alter Säugling, der nach einer unauffälligen Schwangerschaft im Rahmen einer natürlichen Geburt ohne Komplikationen in einem Spital zur Welt kam. Er ist das zweite Kind eines verheirateten Paares in den Dreissigern. Er befindet sich fast ausschliesslich in der Obhut der Eltern, abgesehen von einigen Stunden, in denen er von der Grossmutter mütterlicherseits betreut wird. Die kinderärztlichen Kontrollen bei der Geburt sowie die Untersuchungen in Ihrer Praxis im Alter von einem und zwei Monaten resultierten unauffällig. Sie kennen die Familie bereits gut, weil Sie das dreijährige Geschwisterkind betreuen, das bei guter Gesundheit ist. Sie hatten stets einen ausgezeichneten Eindruck von der Familie. An diesem Vormittag untersuchen Sie Gabriel anlässlich der 4-Monats-Vorsorgeuntersuchung; er wird von seinen Eltern begleitet. Anamnese und Status sind unauffällig, mit Ausnahme eines bräunlichen Blutergusses an der rechten Wange (Bild 1). Die Eltern haben zunächst keine Erklärung dafür und stellen dann die Vermutung an, dass dies auf Gabriels Position in der Babytrage zurückzuführen sein könnte. Was empfehlen Sie?

Einleitung

Gabriel weist einen Bluterguss auf, der eine «Sentinel-Verletzung» sein könnte, also ein früher Hinweis auf ein NAT. Dies bei der Differentialdiagnose in Betracht zu ziehen, adäquate weiterführende Abklärungen durchzuführen und bei erhärtetem Verdacht oder bei Bestätigung des NAT geeignete familienbegleitende und Kindesschutzmassnahmen einzuleiten, sind wesentliche Schritte der Sekundärprävention.

Kinderärzt:innen in der Primärversorgung sehen sich bisweilen unvorbereitet mit einer NAT-verdächtigen Verletzung konfrontiert. Erschwert wird die Aufgabe zusätzlich durch die persönliche Belastung angesichts einer Misshandlungssituation, insbesondere wenn bereits eine langjährige Vertrauensbeziehung zwischen dem Arzt bzw. der Ärztin und den Eltern besteht.

Das NAT ist weltweit eine der Hauptursachen für Morbidität und Mortalität im Kindesalter. Am meisten gefährdet sind Kinder im ersten Lebensjahr. Die Erkennung eines NAT stellt insbesondere bei Säuglingen eine Herausforderung dar, wobei die Diagnose aus unterschiedlichen Gründen verkannt werden kann(2). Nicht-akzidentelle Verletzungen (NAV, Anhang 2) reichen von scheinbar banalen Verletzungen wie einer subkonjunktivalen Blutung (3) bis hin zu Verbrennungen oder schweren inneren Verletzungen, beispielsweise subduralen Blutungen im Rahmen eines nicht-akzidentellen Schädel-Hirn-Traumas (NASHT bzw. Abusive Head Trauma, AHT), wobei letztere Bezeichnung dem Shaken-Baby-Syndrom vorzuziehen ist(4, 5). Die häufigsten NAVs sind Blutergüsse, gefolgt von Frakturen(6). Die Differentialdiagnose einer NAV umfasst die unfallbedingte Verletzung oder die Läsion aufgrund einer Grunderkrankung(7).

Die Feststellung einer NAT-verdächtigen Verletzung erfordert daher eine dem Alter und dem Entwicklungsstand des Kindes angemessene zusätzliche Abklärung, um einerseits eine Grunderkrankung auszuschliessen und andererseits auf okkulte Verletzungen zu untersuchen.

Eine mitunter verkannte Diagnose

Trotz bedeutender Fortschritte und mehrerer Veröffentlichungen zu diesem Thema ist die Feststellung eines NAT nicht einfach und kann bei den ersten Untersuchungsterminen verkannt werden. Die Literatur zeigt, dass etwa ein Drittel der Kinder mit einem NASHT bereits einer Ärztin oder einem Arzt vorgestellt worden waren, ohne dass eine korrekte Diagnose gestellt wurde (8, 9), und dass es sich in einigen dieser Fälle um ein wiederholtes Trauma handelte(10). Ebenso wiesen 30 % der Säuglinge nicht-akzidentelle Frakturen auf, die bei der Untersuchung unentdeckt geblieben waren, während bei 20 % der Kinder unter drei Jahren mit nicht-akzidentellen Frakturen zunächst eine Fehldiagnose gestellt worden war, da ihre Verletzungen auf eine akzidentelle oder eine andere Ursache zurückgeführt wurden(11).

Entsprechende Läsionen oder Symptome können also unspezifisch sein oder unbemerkt bleiben. Die Verletzungen können unauffällig oder banal und unverdächtig erscheinen oder von den Eltern unrichtigerweise als Unfallfolge dargestellt werden(12). Offenbar ist es so, dass die Misshandelnden nur selten offen den Hergang schildern, dass der nicht misshandelnde Elternteil die Täterin oder den Täter möglicherweise schützt und selbst Opfer von Misshandlungen ist oder keine Kenntnis von den Misshandlungen hat(2). Zudem stellt die Beurteilung auf ein NAT eine emotional belastende Aufgabe dar, insbesondere dann, wenn die Kinderärztin oder der Kinderarzt bereits eine langjährige, vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern pflegt. Grundsätzlich müssen sich medizinische Fachpersonen also bei der Beurteilung dieser heiklen und komplexen Situationen ihrer eigenen Voreingenommenheit bewusst sein.

Angesichts dieser Schwierigkeiten ist eine sorgfältige Beurteilung im Rahmen eines evidenzbasierten Ansatzes von wesentlicher Bedeutung, um gefährdete Säuglinge zu erkennen und Fehldiagnosen zu vermeiden(2).

Sentinel-Verletzungen, Wiederholung und Intensivierung der Gewalthandlungen

Feststellung von Sentinel-Läsionen: ein nicht zu vernachlässigendes Warnsignal

Gabriel weist einen Bluterguss auf – eine seltene Verletzung bei einem nicht-mobilen Säugling. Tatsächlich haben Naomi Sugar und Kolleg:innen bereits 1999 gezeigt, dass «those who don’t cruise, rarely bruise», dass also, wer sich nicht von der Stelle bewegen kann (etwa durch Festhalten an Möbeln), sich auch so gut wie nie verletzt(S. 399, 13). Weniger als 1 % der Säuglinge unter neun Monaten weisen Blutergüsse auf, verglichen mit 40 % bis 90 % der Säuglinge ab neun Monaten(14).

Blutergüsse sind häufige Verletzungen im Kindesalter, die oft auf banale Traumata zurückgehen, etwa einen Stoss oder Sturz bei normalen Bewegungsspielen. Liegt eine Grunderkrankung vor, etwa eine Gerinnungsstörung, können sich bereits nach einem geringfügigen Trauma oder sogar ohne ein bekanntes Trauma Blutergüsse bilden. Blutergüsse können allerdings auch die Folge eines NAT sein. Sie sind in diesem Fall also beigebracht(14). Massgeblich muss daher der Zusammenhang im Auge behalten werden zwischen den motorischen Fähigkeiten des Kindes und seinen Möglichkeiten, sich selbst Verletzungen zuziehen zu können: Bevor sich ein Säugling aufrichten und sich durch Festhalten an Gegenständen von der Stelle bewegen kann, kommt es ohne besondere Erkrankung oder ohne ein eindeutiges und plausibles Unfallereignis nur selten zu Verletzungen(15).

Darüber hinaus lassen sich solche Verletzungen ohne das Vorliegen einer prädisponierenden Krankheit nicht auf die übliche Säuglingspflege, z. B. Windelwechsel, Ankleiden, Baden, Tragen oder Trösten, zurückführen(15).

Aktuelle oder anamnestisch bekannte Blutergüsse können bei Babys eine Sentinel-Verletzung darstellen. Zu derartigen Verletzungen gehören Blutergüsse, subkonjunktivale Blutungen oder intraorale Verletzungen(16). Oberflächliche Schürfwunden oder vorübergehende Rötungen (< 24 Stunden) gehören nicht dazu(15).

Mehrere Fallstudien haben über NASHT berichtet bei Säuglingen, bei denen im Vorfeld geringfügige Verletzungen festgestellt worden waren(17–19). Das Konzept der Sentinel-Verletzung entstand nach einer retrospektiven Fall-Kontroll-Studie, aus der hervorging, dass etwa 30 % der Säuglinge, die Opfer eines NASHT, einer Fraktur, Verbrennung oder eines Abdominaltraumas wurden, zuvor eine scheinbar geringfügige Verletzung hatten, erkennbar durch die Eltern. Am häufigsten handelte es sich dabei um Blutergüsse. In 40 % der Fälle war die Sentinel-Verletzung ärztlich bekannt(20).

Es wurde berichtet, dass Kinder mit wiederholten NAT-Episoden ein erhöhtes Mortalitätsrisiko und eine zunehmende Schwere der Verletzungen aufwiesen. Zu den wichtigsten festgestellten Risikofaktoren gehörten ein Alter < 30 Monate und geringfügige Verletzungen wie offene Wunden oder oberflächliche Hautverletzungen(21). Eine retrospektive Kohortenstudie ergab, dass etwa 40 % der Kinder mit NAT-Verdacht abermals ein NAT aufwiesen. Man stellte fest, dass Kinder mit «geringfügigem» NAT oft nicht an die Kinderschutzdienste gemeldet oder von den Schutzdiensten in einer gefährdenden Umgebung belassen wurden, was in beiden Fällen dazu führte, dass es zu erneuten und zunehmend schwereren NATs kam(21).

Okkulte Verletzungen

Sentinel-Verletzungen sind nicht nur ein früher Hinweis auf eine mögliche Intensivierung von Gewalthandlungen, sondern gehen häufig bereits mit okkulten Verletzungen einher. Ohne systematisches Screening können Frakturen, subdurale oder retinale Blutungen und abdominale Traumata unbemerkt bleiben. Eine Studie an Säuglingen unter sechs Monaten mit einem isolierten Bluterguss ergab, dass 50 % von ihnen noch weitere, äusserlich nicht erkennbare Verletzungen aufwiesen, darunter Frakturen (23 %), Hirnverletzungen (27 %) und Abdominaltraumata (3 %)(22). Auf breiterer Ebene liessen sich bei 11 bis 34 % der Kinder unter 24 Monaten mit einer NAT-verdächtigen Verletzung mittels eines Skelettscreenings (SS) okkulte Frakturen feststellen(2, 23).

Diese Daten unterstreichen die Bedeutung der frühzeitigen Erkennung und Behandlung NAT-verdächtiger Verletzungen, insbesondere durch Notfalldienste und kinderärztliche Praxen, den wichtigsten Anlaufstellen für die Feststellung derartiger Verletzungen(24). Dennoch kommen viele Säuglinge noch immer nicht in den Genuss der empfohlenen Untersuchungen. Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Hälfte der Säuglinge unter sechs Monaten mit NAT-verdächtiger Verletzung keinen Zugang zur empfohlenen Röntgendiagnostik hatte(25). Bei Säuglingen, die solchen Abklärungen unterzogen wurden, wurden jedoch in 25 % der Fälle Frakturen oder intrakranielle Blutungen festgestellt(25).

Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig Screening und Früherkennung von Verletzungen im Zusammenhang mit NAT sind. Zudem unterstreichen sie die Notwendigkeit, Säuglinge mit geringfügigen Anzeichen eines Traumas systematisch zu beurteilen und sie medizinischer Versorgung und sozialer Betreuung zuzuführen. So lassen sich wiederholte NATs und eine Intensivierung zu schwereren Formen, unter Umständen mit Todesfolge, vermeiden.

Verbesserung des NAT-Screenings dank standardisierter Protokolle

Risiko – Nutzen – Verzerrung

Bei einem breiter angelegten Screening werden zwangsläufig auch Kinder beurteilt, die letztendlich gar nicht als NAT-Opfer eingestuft werden. Massgeblich gilt es dabei, das richtige Mass zu finden zwischen der Notwendigkeit, echte Fälle zu erkennen, und dem Risiko unnötiger Untersuchungen. Wie bei jedem Screening gehört zur Erkennung positiver Fälle unvermeidlicherweise auch eine gewisse Zahl an negativ resultierenden Tests(16).

Ein bisweilen vorgebrachtes Argument zur Einschränkung solcher Untersuchungen ist die Strahlenbelastung beim Skelettscreening. Die Gesamtstrahlendosis für ein Skelettscreening (initial und Follow-up) beläuft sich auf etwa 0,26 mSv(26), das entspricht ca. 23 Tagen Exposition gegenüber der natürlichen Hintergrundstrahlung in der Schweiz (bei einer durchschnittlichen jährlichen Strahlendosis von 4,2 mSv, gemäss BAG). Das Risiko einer unerkannt bleibenden Fraktur übersteigt somit das viel geringere Risiko durch die Strahlenbelastung(23,26). Ferner gilt die Sedierung von Kindern im Rahmen einer MRT in einem Referenzzentrum als unbedenklich, mit minimalen Risiken, die in der Regel durch das kinderärztliche Team gut kontrollierbar sind.

Ein weiteres Risiko sind das Stigma und die Vorverurteilung, die oft mit diesen Abklärungen verbunden sind. Wenn eine Beurteilung auf der Grundlage subjektiver Kriterien erfolgt, können sich Eltern verurteilt oder beleidigt fühlen. Dies kann zu erheblichem Stress bei den beteiligten Ärzt:innen führen, die einerseits konfrontiert sind mit dem Risiko, eine Familie zu verunglimpfen, und andererseits mit dem Risiko, okkulte Verletzungen nicht zu erkennen. Ganz vermeiden lassen dürfte sich diese emotionale Belastung zwar kaum, doch kann es bereits einen erheblichen Fortschritt bedeuten, die Objektivität in den Vordergrund zu stellen und standardisierte Protokolle zu entwickeln, die dann konsequent umgesetzt werden(16).

Zwar ist das Erkennen besorgniserregender sozialer Risikofaktoren oder abnormer familiärer Interaktionen nach wie vor von entscheidender Bedeutung, um eine angemessene Begleitung (Primärprävention) einleiten zu können, doch wissen wir mittlerweile, dass diese Kriterien wenig sensibel und ausserdem subjektiv sind und zu Verzerrungen bei der Erkennung von NATs führen können(16). Aktuelle Daten legen nahe, dass bei allen Kindern unter zwei Jahren, die eine Sentinel-Verletzung aufweisen, dieser Verletzung nachgegangen werden sollte – unabhängig vom Vorliegen oder Fehlen von protektiven oder Risikofaktoren(16).

Behandlungsprotokoll

Studien haben gezeigt, dass die Einführung von Versorgungsprotokollen in der pädiatrischen Primärversorgung zu einer besseren Erkennung NAT-verdächtiger Verletzungen geführt und die Einhaltung der Versorgungsempfehlungen gefördert hat(2, 27). Daher halten wir es für wesentlich, neben der Erkennung von Warnsignalen auch auf einen klaren diagnostischen Ansatz zurückgreifen zu können. In diesen komplexen Notfallsituationen besteht die ärztliche Aufgabe darin, die unmittelbare Sicherheit des Kindes zu gewährleisten, eine strenge Beurteilung vorzunehmen, die entsprechenden Differentialdiagnosen in Betracht zu ziehen und die dem Alter und der klinischen Situation angemessenen radiologischen und Laboruntersuchungen zu veranlassen.

Mit einer derartigen Abklärung lassen sich sowohl mögliche okkulte Verletzungen erkennen als auch allfällige Grunderkrankungen ausschliessen. Nach Möglichkeit sollte ein auf Kindeswohlabklärung spezialisiertes pädiatrisches Team beigezogen werden. Die Abklärung erfolgt im Spital in Zusammenarbeit mit einem multidisziplinären Team. Das Skelettscreening (SS) sollte von entsprechend geschultem radiologisch-technischem Personal durchgeführt und anschliessend von zwei Kinderradiolog:innen mit Erfahrung in der Bildgebung bei NAT-Verdachtsfällen ausgewertet werden(28). Sollte am aufnehmenden Spital kein entsprechend qualifiziertes Personal vorhanden sein, ist eine spitalübergreifende Zusammenarbeit zu erwägen, um einen schnellen Zugang zu entsprechendem Fachwissen innerhalb der erforderlichen Fristen zu gewährleisten(28). Die radiologische Abklärung sollte spätestens 72 Stunden nach Anforderung der Untersuchung durchgeführt und ausgewertet werden, da einige Verletzungen, insbesondere der Knochen(28) oder der Wirbelsäule(29), schnell abklingen können und es ausserdem nicht zumutbar ist, dass die Kinder und ihre Angehörigen mehr als drei Tage warten müssen auf Untersuchungen, von denen die weitere Behandlung abhängt(28). Wenn die Ergebnisse der Abklärung für ein NAT sprechen oder nach wie vor ein starker Verdacht darauf besteht und das Kind in seiner Entwicklung gefährdet sein könnte, ist eine Meldung an die Kindesschutzbehörde zu erörtern.

Für jede Untersuchung im Zusammenhang mit dem Verdacht auf ein NAT muss von der verschreibenden Ärztin bzw. vom verschreibenden Arzt die Zustimmung einer erziehungsberechtigten Person eingeholt werden, es sei denn, die Untersuchung ist im Rahmen eines klinischen Notfalls zwingend indiziert. Die Eltern sollten eine genaue Angabe zur Strahlendosis erhalten(26). Wenn die Zustimmung verweigert wird, sollte eine Meldung an die Kindesschutzbehörde erfolgen, um eine Stellungnahme zu erwirken, ob die Untersuchung durchgeführt werden kann, da Gesundheit und Sicherheit des Kindes Vorrang haben müssen.

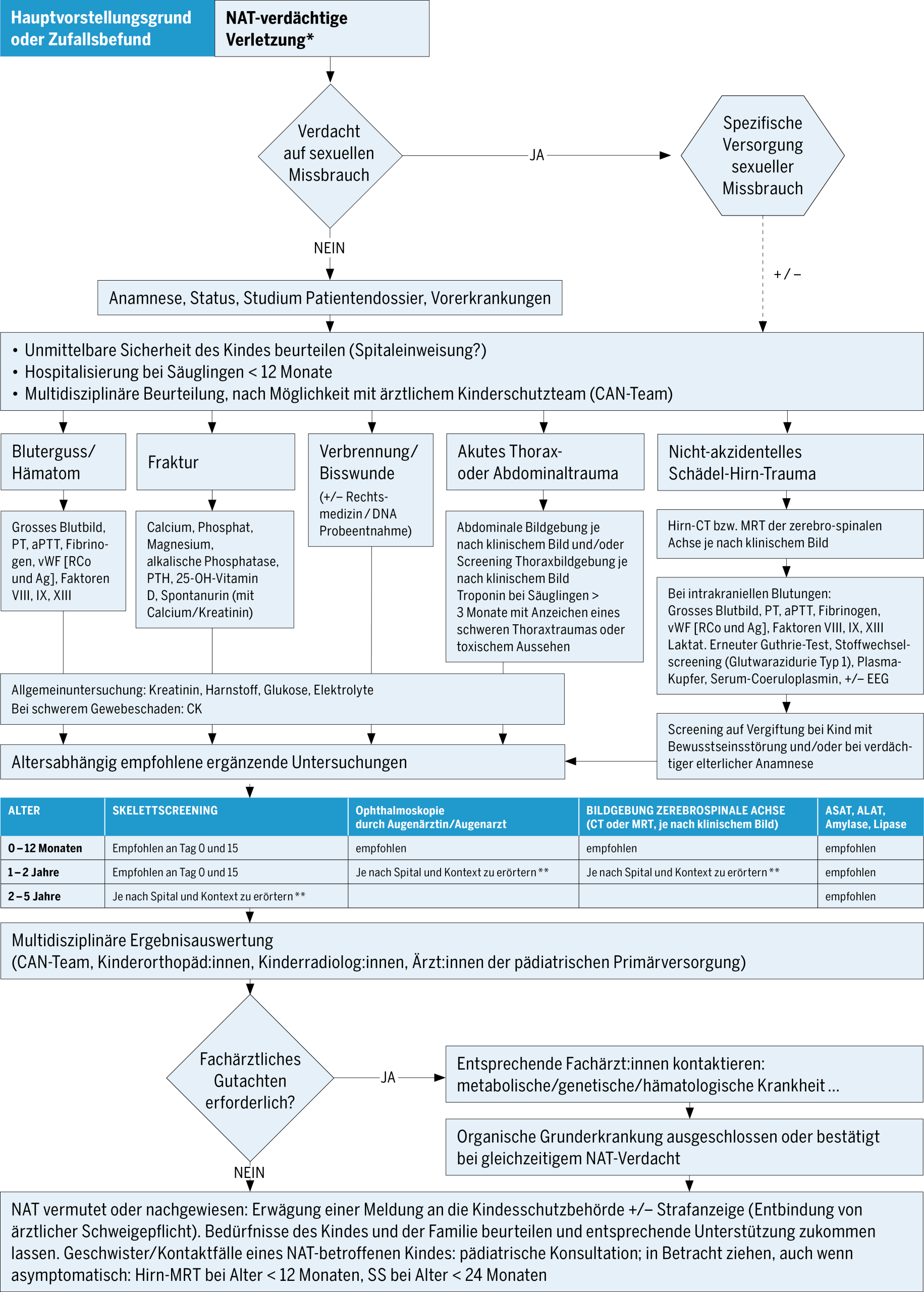

Die Screening-Leitlinien der Industrieländer zum Vorgehen bei Verdachtsfällen nicht-akzidenteller Traumata weichen in vielerlei Punkten voneinander ab(30). Die Empfehlungen des CAN-Teams (Child Abuse and Neglect) vom CHUV betreffend Abklärung und Vorgehen bei einer Verletzung mit NAT-Verdacht sind in Anhang 1 zusammengefasst. Der in Abbildung 1 dargestellte Entscheidungsbaum, der diese Versorgung zusammenfasst, wurde den Consensus Guidelines for Management of Suspected Non-Accidental Trauma (NAT) – UCSF Pediatrics entnommen, und mit deren Genehmigung übersetzt und angepasst.

In Anhang 2 sind darüber hinaus einige Verletzungen aufgeführt, bei denen differentialdiagnostisch an ein NAT gedacht werden muss.

Kommunikation zwischen den Eltern und den medizinischen Fachpersonen

Die Feststellung einer Sentinel-Verletzung ist ein heikler Moment, der eine transparente Kommunikation erfordert. Bisweilen haben Familien den Eindruck, dass ihnen Informationen vorenthalten werden oder dass die Diagnose NAT von vornherein feststeht. Eine NAT-Diagnose kann jedoch nur mittels eines klinischen Befundes gestellt werden, es sei denn, es liegen Geständnisse oder charakteristische Verletzungen (z. B. Spuren von Schlägen mit einem Gürtel) vor. Daher ist es wichtig zu erläutern, dass die Beurteilung einem differentialdiagnostischen Ansatz folgt, der sowohl ein Trauma als auch eine medizinische Grunderkrankung umfasst. Die ergänzende Abklärung folgt einem Standardprotokoll, das in diesen Situationen systematisch angewendet wird, um nach weiteren traumatisch bedingten Verletzungen zu suchen und eine medizinische Ursache auszuschliessen, ohne Einzelfallentscheidungen zu treffen, die auf dem Eindruck beruhen, es könnte eine Misshandlung durch einen Elternteil vorliegen.

Wir ziehen die Formulierung «Abklärung einer traumatisch bedingten Verletzung» der Bezeichnung «Screening auf Kindesmisshandlung» vor, ebenso, wie bei einem Kind mit Blutergüssen, Splenomegalie, Blässe und Ermüdung nicht von vornherein «auf Leukämie untersucht» wird, da die Diagnose erst nach Abschluss der Abklärungen gestellt werden kann. Ein unvoreingenommener, einfühlsamer Ansatz schafft Vertrauen und erleichtert die Akzeptanz des Vorgehens.

Nachfolgend sind Formulierungen aufgeführt, die im Gespräch mit den Eltern eingesetzt werden könnten (bei einigen davon handelt es sich um adaptierte Übersetzungen von Sätzen aus den Consensus Guidelines for Management of Suspected Non-Accidental Trauma (NAT) – UCSF Pediatrics)(31)

- «Die [Verletzung beschreiben] Ihres Babys ist in diesem Alter ungewöhnlich und bedarf weiterer Abklärungen.»

- «Die feststellbaren Verletzungen können mit einem Trauma vereinbar sein; wir müssen aber auch allfällige Grunderkrankungen, die solche Verletzungen erklären könnten, ausschliessen, bevor wir etwas Genaueres dazu sagen können.»

- «Ich bin besorgt, dass jemand Ihrem Kind die Verletzung zugefügt haben könnte. Wir müssen [es ins Spital einweisen / eine Untersuchung durchführen usw.], um dem weiter nachzugehen.»

- «Angesichts der Verletzung Ihres Kindes besteht das hohe Risiko, dass weitere, möglicherweise äusserlich nicht erkennbare Verletzungen vorliegen; deshalb müssen wir zusätzliche Untersuchungen durchführen, um sicherzustellen, dass es nicht auch anderweitig verletzt ist.»

- «Meine Aufgabe besteht nicht darin, eine Verantwortlichkeit oder Schuld festzustellen, sondern lediglich darin, die Verletzung[en] Ihres Kindes zu beurteilen; und das geschieht im Spital.»

Im Falle einer Meldung, falls aus der Untersuchung ein NAT-Verdacht oder eine NAT-Diagnose resultiert

- «Ich bin gesetzlich verpflichtet, [Art der Verletzung, auf das Alter des Kindes zu beziehen] zu melden.»

- «Angesichts dieser Verletzung könnte Ihr Kind in seiner Entwicklung gefährdet sein, daher ist eine umfassende Beurteilung seiner Bedürfnisse und seiner Sicherheit erforderlich. Das ist nicht Aufgabe des Arztes oder der Ärztin, sondern der Kinderschutzdienste, weshalb das Gesetz von uns eine Meldung verlangt.»

- «Ich bin nicht befugt, zu entscheiden, ob Ihr Kind nach Hause gehen kann oder nicht; das ist die Aufgabe der Kinderschutzdienste. Meine Aufgabe ist es, Ihnen genaue medizinische Auskünfte zu erteilen und mich um Ihr Kind zu kümmern.»

Fortsetzung des klinisches Fallbeispiels

Gabriels Kinderarzt erklärt den Eltern, dass Gabriel einen Bluterguss hat, der in seinem Alter ungewöhnlich ist. Er legt dar, dass die üblichen alltäglichen Handlungen, einschliesslich des Einsetzens in eine Babytrage, bei einem gesunden Kind keine Blutergüsse verursachen. Es sei daher notwendig, eine Untersuchung durchzuführen, um eine Grunderkrankung auszuschliessen und nach anderen traumatisch bedingten Verletzungen zu suchen, die bei der Untersuchung von Gabriel möglicherweise nicht erkennbar seien, insbesondere an Knochen und Gehirn. Diese Untersuchung erfolge im Rahmen eines Spitalaufenthalts, der in der Regel einige Tage dauere, und umfasse eine Blutprobe, zweimalige Röntgenaufnahmen des Skeletts, eine Bildgebung des Gehirns und des Rückenmarks sowie eine Augenspiegelung. Er bittet die Eltern, Gabriel ins Spital zu bringen, und meldet ihn beim diensthabenden Arzt der Notfallstation an. Wäre ihm dieses Vorgehen nicht bekannt gewesen, hätte er die regionale Kinderschutzgruppe um Rat fragen können.

Schlussfolgerungen

Zusammenfassend wurde aufgezeigt, dass sich mit der Umsetzung klinischer Protokolle die Unterschiede in der Beurteilung von Missbrauchsfällen verringert haben (2). Eine Aktualisierung der Schweizer Empfehlungen (32) könnte es zudem ermöglichen, die Praktiken zu harmonisieren, die Früherkennung gefährdeter Kinder zu verbessern, eine systematische Betreuung sicherzustellen, okkulte Verletzungen besser zu erkennen und schwerere Verletzungen zu verhindern. Dieser Artikel könnte als Grundlage dienen für die Überarbeitung der aktuellen Schweizer Empfehlungen zum Vorgehen bei Verletzungen, bei denen der Verdacht auf einen nicht-akzidentellen Ursprung besteht.

Empfehlungen:

- Durch die Früherkennung von Sentinel-Verletzungen lassen sich unter Umständen weitere, möglicherweise schwerwiegende oder sogar tödliche Gewalthandlungen verhindern.

- Bei Verdacht auf ein nicht-akzidentelles Trauma kommt es ganz wesentlich darauf an, nach einem strengen diagnostischen Ansatz vorzugehen, der eine entsprechend abgestimmte Untersuchung umfasst.

- Eine systematische Beurteilung ermöglicht es, das Screening zu verbessern und Verzerrungen zu vermeiden.

- Die Kommunikation mit den Eltern muss transparent, klar und angemessen sein.

- Suchen Sie Unterstützung: Veranlassen Sie eine multidisziplinäre Einordnung und wenden Sie sich an eine auf Kinderschutz spezialisierte Fachgruppe wie das CAN-Team.

Anhang 1: Beurteilung und Betreuung bei nicht-akzidentellen Traumata: Empfehlungen des CAN-Teams am CHUV

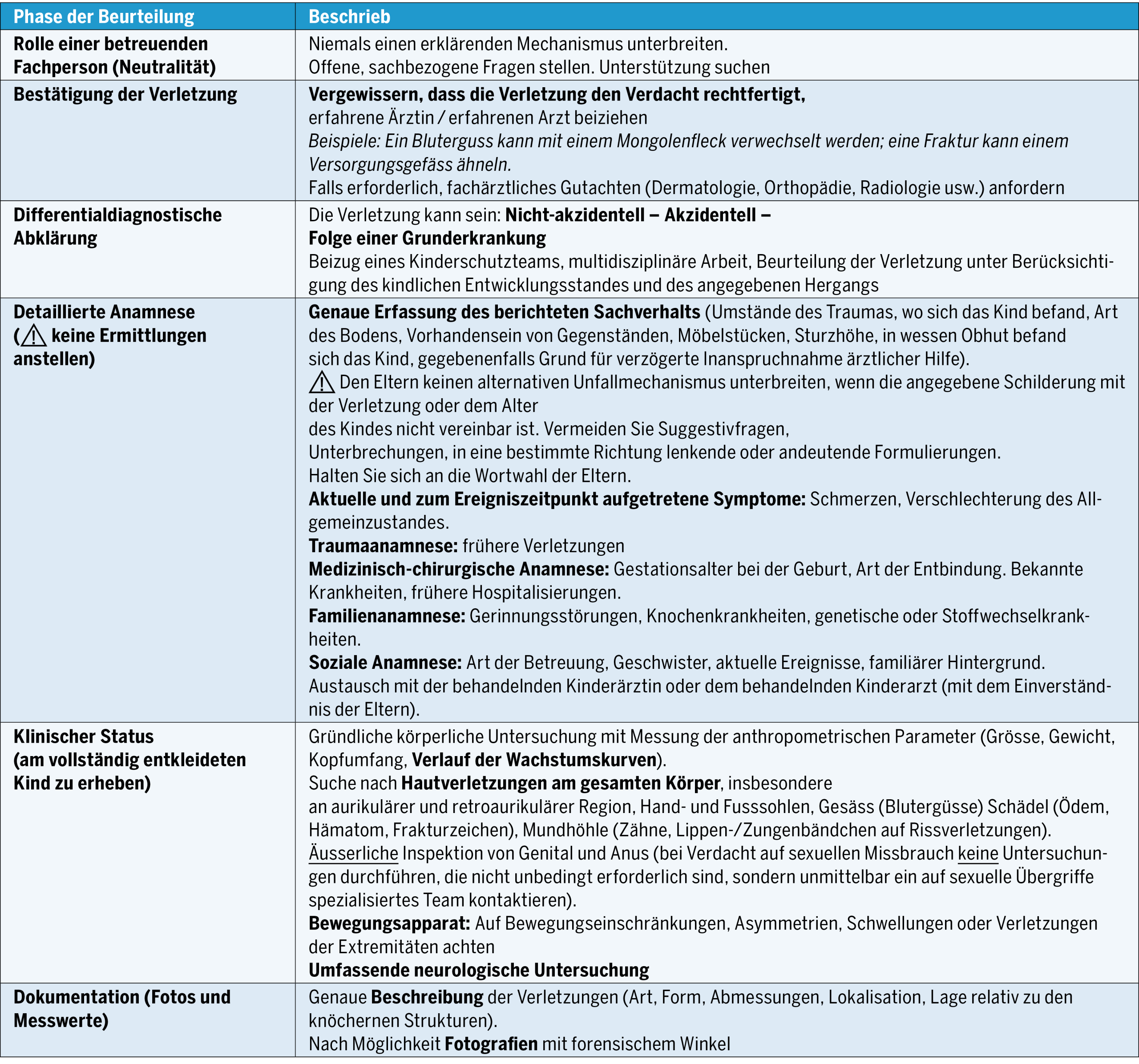

Die Erstbeurteilung eines Kindes mit einer NAT-verdächtigen Verletzung stützt sich auf mehrere wesentliche Schritte (Abb. 1, Tabelle 1). Unerlässlich ist eine Beurteilung der Vereinbarkeit der entwicklungsgemässen Fähigkeiten des Kindes mit dem berichteten Mechanismus oder der festgestellten Verletzung. Diese Beurteilung ist multidisziplinär und umfasst Kinderärzt:innen, die auf Kindesschutz spezialisiert sind (CAN-Team), Kinderorthopäd:innen sowie Kinderneuroradiolog:innen und Kinderradiolog:innen. Der Einbezug von Vertreter:innen weiterer pädiatrischer Teildisziplinen richtet sich nach dem klinischen Bild und danach, ob der Verdacht auf eine zugrunde liegende medizinische Ursache besteht. Im Einvernehmen mit den Eltern gestattet es der Austausch mit der behandelnden Kinderärztin oder dem behandelnden Kinderarzt, die Anamnese zu vervollständigen, allfällige frühere Warnsignale festzustellen und das weitere Vorgehen zu planen.

Die radiologische Abklärung basiert auf den Empfehlungen des Royal College of Radiologists(28), die von der Europäischen Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie übernommen wurden(33,34). Laut diesen Empfehlungen sind bei Verdacht auf ein nicht-akzidentelles Trauma bei Säuglingen unter 12 Monaten grundsätzlich eine bildgebende Untersuchung des Gehirns (CT-Scan mit 3D-Rekonstruktion) und bei Kindern unter 24 Monaten ein Skelettscreening (SS) durchzuführen. Aufgrund der raschen Verfügbarkeit modernster MRT-Geräte innerhalb von 24–72 Stunden und der Möglichkeit der Sedierung in unserer Einrichtung führen wir bei Säuglingen ohne neurologische Symptome oder äussere Hinweise auf ein Schädel-Hirn-Trauma eine MRT der zerebrospinalen Achse als Erstuntersuchung durch, um die Strahlenbelastung möglichst gering zu halten(2). Auf das initiale SS, das idealerweise innerhalb von 24 Stunden durchgeführt wird, folgt im Abstand von 11–14 Tagen (maximal 28 Tage) eine zweite Serie von Aufnahmen (Follow-up-Skelettscreening). Das Follow-up-SS erhöht die Frakturerkennungsrate bei unauffälligem initialem Skelettstatus um bis zu 28 %(23). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die in der Heilungsphase auftretende Periostreaktion es ermöglicht, feine Frakturlinien an Rippen oder Röhrenknochen besser zu erkennen(23).

Die Ophthalmoskopie wird notfallmässig von einer Augenärztin oder einem Augenarzt durchgeführt in Fällen, in denen eine Indikation zur bildgebenden Untersuchung des Gehirns besteht, da bestimmte intraretinale Blutungen in weniger als 24 Stunden wieder abklingen können(5). Die untersuchten Laborparameter richten sich nach den festgestellten Verletzungen, beinhalten in den ersten fünf Lebensjahren jedoch grundsätzlich ein Screening auf Abdominaltraumata(35). Bei ungeklärten Blutergüssen oder intrakraniellen Blutungen ist bei Säuglingen und Kleinkindern eine hämostaseologische Abklärung angezeigt (7,36), bei ungeklärten Frakturen erfolgt eine Untersuchung des Kalzium- und Phosphatstoffwechsels(12). Im Einzelfall werden spezielle Untersuchungen, beispielsweise die Bestimmung von Kupfer oder Vitamin C, durchgeführt oder fachärztliche Gutachten angefordert(7).

Die Untersuchung der Geschwisterkinder ist Gegenstand eines internationalen Konsenses(37). Kontaktkinder, definiert als asymptomatische Geschwisterkinder sowie Kinder, die mit dem NAT-Opfer (Indexfall) denselben Haushalt oder dasselbe Betreuungssetting teilen, sollten einer gründlichen klinischen Untersuchung unterzogen werden(37). Bei Kindern unter 24 Monaten ist ein SS indiziert, bei Säuglingen unter 12 Monaten ausserdem eine MRT-Untersuchung des Gehirns(37). Bei Kindern über 24 Monate, die keine Symptome aufweisen, sind keine systematischen bildgebenden Untersuchungen erforderlich(37). Bei auffälligem oder unklarem Befund sind ergänzende Skelettuntersuchungen erforderlich(37). Jedes Kontaktkind mit NAT-verdächtigen Verletzungen ist denselben entsprechenden Abklärungen wie ein Indexfall zu unterziehen(37).

Weitere Betreuung, Prüfung der sozialen Verhältnisse und Schutzmassnahmen

Wenn aufgrund der Untersuchung und der multidisziplinären Abklärung bei einem Säugling das Vorliegen eines NAT bestätigt wird oder nach wie vor ein starker Verdacht darauf besteht, wird im Einklang mit dem waadtländischen Gesetz über den Jugendschutz (Loi sur la protection des mineurs, LProMin) eine Meldung an die Kindesschutzbehörde durch das CAN-Team in Erwägung gezogen, um die Bedürfnisse und die Sicherheit des Kindes in seiner Lebensumgebung zu beurteilen. Bei NATs, die das Kind ernsthaft in Gefahr gebracht haben, etwa ein NASHT, wird parallel zur Meldung auch eine Strafanzeige erstattet, nach erfolgter Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht durch die oberste Behörde (Gesundheitsrat)(38). Diese Schritte werden den Eltern durch das CAN-Team bei der Bekanntgabe der Ergebnisse der diversen Untersuchungen erläutert. Im Falle einer Strafanzeige erfolgt vorgängig eine Abstimmung mit der Polizei, damit unmittelbar nach der Anzeige eine Einvernahme stattfinden kann(38).

Anhang 2: Übersicht über einige Verletzungen, bei denen NAT-Verdacht besteht

Allgemeine anamnestische Warnzeichen: erhebliche Verletzung ohne anamnestisch bekanntes Trauma; Mechanismus, der nicht vereinbar ist mit den entwicklungsgemässen Fähigkeiten oder der Läsion; inkongruente Anamnese zwischen verschiedenen Erhebungszeitpunkten oder zwischen beiden Elternteilen(2).

Bluterguss(1, 39–42): Bei mobilen Kindern sind akzidentelle Blutergüsse häufig und hauptsächlich über Knochenvorsprüngen lokalisiert (Schienbein, Knie, Stirn, Nase, Kinn). Blutergüsse bei nicht-mobilen Kindern oder ungewöhnlich grossflächige, multiple, gemusterte oder gruppierte Blutergüsse sowie Blutergüsse an geschützten Körperregionen erwecken den Verdacht, beigebracht worden zu sein. Pierce et al. haben für das Screening auf verdächtige Blutergüsse bei Kindern unter vier Jahren die klinische Entscheidungsregel «TEN-4-FACESp» validiert(41). Es handelt sich um ein Screening-Instrument, das nicht zu diagnostischen Zwecken herangezogen werden darf. Bei Säuglingen und Kleinkindern ist eine hämostaseologische Abklärung angezeigt, es sei denn, die Verletzung ist eindeutig auf ein traumatisches Ereignis zurückzuführen(40).

Fraktur(6, 6, 12, 43): Unfallbedingte Frakturen bei Kindern < 18 Monaten sind selten(44). Das Vorliegen multipler Frakturen unterschiedlichen Alters oder zuvor nicht diagnostizierter Frakturen deutet stark auf ein NAT hin(44). Bestimmte Frakturen sind hochspezifisch für ein NAT; allerdings sind NAT-bedingte Frakturen in jeglicher Ausprägung und an allen Knochen anzutreffen(2). Knochenerkrankungen, die für Frakturen prädisponieren, sind selten und kommen daher – vor allem bei nicht-mobilen Säuglingen – nur unter entsprechendem Vorbehalt in Betracht(44).

Nicht-akzidentelles Schädel-Hirn-Trauma (NASHT): Das NASHT ist die häufigste Ursache von Mortalität und Morbidität im Zusammenhang mit nicht-akzidentellen Traumata bei Kindern unter zwei Jahren(10). In einer Schweizer Follow-up-Studie (2002–2007) betrug die Inzidenz 14/100’000; Schätzungen zufolge liegt sie jedoch im ersten Lebensjahr bei 35/100’000(10).In einigen Studien wird eine Inzidenzspitze im Alter von zwei bis vier Monaten beobachtet, eine zweite mit acht Monaten(5). Die Symptome sind oftmals eher unspezifisch (Erbrechen, Reizbarkeit, Lethargie), was die Diagnose erschwert (5) und die Gefahr wiederholter NASHT birgt(10). Auf dieser Grundlage wurde das Konzept der Sentinel-Verletzungen über die sichtbaren Verletzungen hinaus auf andere Hochrisiko-Symptomkonstellationen ausgedehnt(16). Verdächtige Blutergüsse können in 27 % der Fälle das einzige Anzeichen eines NASHT sein(5).

Abdominaltrauma: Abdominaltraumata sind selten (2 bis 3 % der NAT-Fälle), können jedoch unbemerkt bleiben und bilden nach dem NASHT die zweithäufigste Todesursache als Folge einer körperlichen Misshandlung(35). Bei Läsionen mit NAT-Verdacht wird bei Säuglingen und Kleinkindern ein systematisches Screening empfohlen(45).

Verbrennung: Nicht-akzidentelle Verbrennungen durch Verbrühen betreffen häufig die unteren Extremitäten, insbesondere die Füsse, normalerweise im Zusammenhang mit dem Baden. Sie können ein- oder beidseitig vorliegen, wobei eine Lokalisation an den posterioren Regionen (Gesäss, Rücken, Perineum) stark auf ein NAT hindeutet. Charakteristische Hinweise sind eine Symmetrie der Läsionen, scharfe Ränder, erhaltene Hautfalten und ein handschuh- oder strumpfähnliches Aussehen(46). Nicht-akzidentelle Kontaktverbrennungen zeichnen manchmal die Umrisse des verursachenden Gegenstands (Zigarette, Haushaltsgerät) nach und können sich in Form mehrerer, tiefer, deutlich abgegrenzter Verletzungen an normalerweise geschützten Bereichen darstellen(46).

Nicht zuletzt muss auch an das mögliche gleichzeitige Vorliegen von körperlicher Krankheit und NAT gedacht werden, sodass eine multidisziplinäre Beurteilung unerlässlich ist.

Abkürzungen: NAT = nicht-akzidentelles Trauma (d. h. körperliche Misshandlung), NASHT = nicht-akzidentelles Schädel-Hirn-Trauma, AHT = Abusive Head Trauma, NAV = nicht-akzidentelle Verletzung, SS = Skelettscreening/Skelettstatus, MRT = Magnetresonanztomographie, CT = Computertomographie, CAN = Child Abuse and Neglect

Danksagung: Die Autorinnen danken Dr. S. Depallens für das sorgfältige Gegenlesen, Dr. R. Idan, M Koob und Dr. J. Villoslada für ihr Feedback, Dr. M. Rizzi und Dr. R. Renella für ihre Empfehlungen bezüglich der hämatologischen Abklärung, Dr. L. Coulon, Dr. C. Salomon und Dr. A. Rybak für ihre Einschätzungen zu Abbildung 1 sowie Dr. D. Harms für die Durchsicht der deutschen Fassung.

Referenzen

- Wallace F, Collins JA, Talawila Da Camara N, Kemp AM, Prosser I, Mullen S. Fifteen-minute consultation: Bruising in the premobile child. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2023;108(2):80-5.

- Bennett CE, Christian CW. Clinical evaluation and management of children with suspected physical abuse. Pediatr Radiol. 2021;51(6):853-60.

- Wolford JE, Berger RP, Eichman AL, Lindberg DM. Injuries Suggestive of Physical Abuse in Young Children With Subconjunctival Hemorrhages. Pediatr Emerg Care. 2022;38(2):e468-e71.

- Haute Autorité de Santé (HAS). Syndrome du bébé secoué ou traumatisme crânien non accidentel par secouement : Actualisation des recommandations de la commission d’audition de 2011. Saint-Denis La Plaine Cedex, France: Haute Autorité de Santé (HAS),; 2017.

- Narang SK, Haney S, Duhaime AC, Martin J, Binenbaum G, de Alba Campomanes AG, et al. Abusive Head Trauma in Infants and Children: Technical Report. Pediatrics. 2025;155(3).

- Flaherty EG, Perez-Rossello JM, Levine MA, Hennrikus WL, and the American Academy Of Pediatrics Committee On Child Abuse Neglect, Section On Radiology, et al. Evaluating Children With Fractures for Child Physical Abuse. Pediatrics. 2014;133(2):e477-e89.

- Christian CW, States LJ. Medical Mimics of Child Abuse. American Journal of Roentgenology. 2017;208(5):982-90.

- Jenny C, Hymel KP, Ritzen A, Reinert SE, Hay TC. Analysis of missed cases of abusive head trauma. Jama. 1999;281(7):621-6.

- Letson MM, Cooper JN, Deans KJ, Scribano PV, Makoroff KL, Feldman KW, et al. Prior opportunities to identify abuse in children with abusive head trauma. Child Abuse & Neglect. 2016;60:36-45.

- Depallens S, Favrod C, Maeder P, San Millan D, Cheseaux JJ. Early Diagnosis of Abusive Head Trauma to Avoid Repetitive Shaking Events. Glob Pediatr Health. 2022;9:2333794×211067037.

- Ravichandiran N, Schuh S, Bejuk M, Al-Harthy N, Shouldice M, Au H, et al. Delayed identification of pediatric abuse-related fractures. Pediatrics. 2010;125(1):60-6.

- Haney S, Scherl S, DiMeglio L, Perez-Rossello J, Servaes S, Merchant N. Evaluating Young Children With Fractures for Child Abuse: Clinical Report. Pediatrics. 2025;155(2).

- Sugar NF, Taylor JA, Feldman KW. Bruises in infants and toddlers: those who don’t cruise rarely bruise. Puget Sound Pediatric Research Network. Arch Pediatr Adolesc Med. 1999;153(4):399-403.

- Ward MGK, Ornstein A, Niec A, Murray CL. L’évaluation médicale des ecchymoses dans les cas de maltraitance présumée d’enfants : une perspective clinique Ottawa, Canada: Société canadienne de pédiatrie, Section de la prévention de la maltraitance d’enfants et d’adolescents; 2023 [updated March 24, 2016. Abrufbar unter: https://cps.ca/fr/documents/position/evaluation-medicale-des-ecchymoses.

- Low-Décarie C, Béliveau S, Archambault E. Reconnaître la possibilité de maltraitance chez le très jeune enfant: Identification et prise en charge des blessures, incluant les lésions sentinelles, chez l’enfant de 9 mois et moins. Montréal, Canada: Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine; 2022.

- Berger RP, Lindberg DM. Early Recognition of Physical Abuse: Bridging the Gap between Knowledge and Practice. J Pediatr. 2019;204:16-23.

- Petska HW, Sheets LK. Sentinel Injuries: Subtle Findings of Physical Abuse. Pediatric Clinics of North America. 2014;61(5):923-35.

- Oral R, Yagmur F, Nashelsky M, Turkmen M, Kirby P. Fatal abusive head trauma cases: consequence of medical staff missing milder forms of physical abuse. Pediatr Emerg Care. 2008;24(12):816-21.

- Barrett R, Ornstein A, Hanes L. Minor injuries… major implications: Watching out for sentinel injuries. Paediatr Child Health. 2016;21(1):29-30.

- Sheets LK, Leach ME, Koszewski IJ, Lessmeier AM, Nugent M, Simpson P. Sentinel injuries in infants evaluated for child physical abuse. Pediatrics. 2013;131(4):701-7.

- Thackeray J, Minneci PC, Cooper JN, Groner JI, Deans KJ. Predictors of increasing injury severity across suspected recurrent episodes of non-accidental trauma: a retrospective cohort study. BMC Pediatr. 2016;16:8.

- Harper NS, Feldman KW, Sugar NF, Anderst JD, Lindberg DM. Additional injuries in young infants with concern for abuse and apparently isolated bruises. J Pediatr. 2014;165(2):383-8.e1.

- Loos MHJ, Ahmed T, Bakx R, van Rijn RR. Prevalence and distribution of occult fractures on skeletal surveys in children with suspected non-accidental trauma imaged or reviewed in a tertiary Dutch hospital. Pediatr Surg Int. 2020;36(9):1009-17.

- Eismann EA, Shapiro RA, Thackeray J, Makoroff K, Bressler CJ, Kim GJ, et al. Providers‘ Ability to Identify Sentinel Injuries Concerning for Physical Abuse in Infants. Pediatr Emerg Care. 2021;37(5):e230-e5.

- Eismann EA, Shapiro RA, Makoroff KL, Theuerling J, Stephenson N, Duma EM, et al. Identifying Predictors of Physical Abuse Evaluation of Injured Infants: Opportunities to Improve Recognition. Pediatr Emerg Care. 2021;37(12):e1503-e9.

- Sait S, Havariyoun G, Newman H, Das S, Haque S. Effective radiation dose of skeletal surveys performed for suspected physical abuse. Pediatr Radiol. 2023;53(1):69-77.

- Riney LC, Frey TM, Fain ET, Duma EM, Bennett BL, Murtagh Kurowski E. Standardizing the Evaluation of Nonaccidental Trauma in a Large Pediatric Emergency Department. Pediatrics. 2018;141(1).

- The Royal College of Radiologists and The Society and College of Radiographers. The radiological investigation of suspected physical abuse in children. The Royal College of Radiologists; 2018 November 2018. Report No.: Revised first edition.

- Derinkuyu BE, Caré MM, Makoroff KL, Choi JJ. Abusive spinal injury: imaging and updates. Pediatric Radiology. 2024;54(11):1797-808.

- Blangis F, Allali S, Cohen JF, Vabres N, Adamsbaum C, Rey-Salmon C, et al. Variations in Guidelines for Diagnosis of Child Physical Abuse in High-Income Countries: A Systematic Review. JAMA Netw Open. 2021;4(11):e2129068.

- UCSF Northern California Pediatric Hospital Medicine Consortium. Consensus Guidelines for Management of Suspected Non-Accidental Trauma (NAT) 2022 [Abrufbar unter: https://medconnection.ucsfbenioffchildrens.org/nat-guidelines.

- Groupe de travail «Protection de l‘enfant des hôpitaux pédiatriques suisses». Recommandations pour les activités liées à la protection de l’enfant dans les hôpitaux pédiatriques. 2017.

- Offiah AC, Adamsbaum C, van Rijn RR. ESPR adopts British guidelines for imaging in suspected non-accidental injury as the European standard. Pediatric Radiology. 2014;44(11):1338-.

- Colleran GC, Fossmark M, Rosendahl K, Argyropoulou M, Mankad K, Offiah AC. ESR Essentials: imaging of suspected child abuse—practice recommendations by the European Society of Paediatric Radiology. European Radiology. 2024.

- Henry MK, Bennett CE, Wood JN, Servaes S. Evaluation of the abdomen in the setting of suspected child abuse. Pediatr Radiol. 2021;51(6):1044-50.

- Anderson JAM, Thomas AE. Investigating easy bruising in a child. BMJ. 2010;341:c4565.

- Mankad K, Sidpra J, Mirsky DM, Oates AJ, Colleran GC, Lucato LT, et al. International Consensus Statement on the Radiological Screening of Contact Children in the Context of Suspected Child Physical Abuse. JAMA Pediatr. 2023;177(5):526-33.

- Held S, Cheseaux J-J, Tolsa J-F, Depallens S. Prosecuting cases of abusive head trauma in Switzerland: a descriptive study of the impact of medical documentation and delay of reporting on judicial outcome. International Journal of Legal Medicine. 2024;138(4):1645-51.

- Raut A, Pierce MC, Kaczor K, Lorenz D, Bertocci G, Bertocci K, et al. Single Bruise Characteristics Associated With Abusive vs Accidental Injury. Pediatrics. 2025.

- Kemp AM, Maguire SA, Nuttall DE, Collins P, Dunstan FD, Farewell D. Can TEN4 distinguish bruises from abuse, inherited bleeding disorders or accidents? Arch Dis Child. 2021;106(8):774-9.

- Pierce MC, Kaczor K, Lorenz DJ, Bertocci G, Fingarson AK, Makoroff K, et al. Validation of a Clinical Decision Rule to Predict Abuse in Young Children Based on Bruising Characteristics. JAMA Network Open. 2021;4(4):e215832-e.

- Anderst JD, Carpenter SL, Abshire TC, the Section On Hematology Oncology, Committee On Child Abuse Neglect, Anderst JD, et al. Evaluation for Bleeding Disorders in Suspected Child Abuse. Pediatrics. 2013;131(4):e1314-e22.

- Wood JN, Fakeye O, Feudtner C, Mondestin V, Localio R, Rubin DM. Development of guidelines for skeletal survey in young children with fractures. Pediatrics. 2014;134(1):45-53.

- Chauvin-Kimoff L, Allard-Dansereau C, Colbourne M. The medical assessment of fractures in suspected child maltreatment: Infants and young children with skeletal injury. Paediatr Child Health. 2018;23(2):156-60.

- Lee JY, Coombs C, Clarke J, Berger RP. Aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase elevation in suspected physical abuse: Can the threshold to obtain an abdominal computed tomography be raised? Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2024;97(2).

- Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH). Child Protection Evidence – Systematic review on Burns. London, UK; 2022.

Weitere Informationen

Autor:innen

-

Dr med. Francesca HoeggerUnité de Protection hospitalière de l'enfant - CAN Team, Service de pédiatrie, Département Femme Mère Enfant, CHUV, Lausanne

-

Dr med. Paola AssandroUrgences pédiatriques et Consultation Migration Pédiatrique, Service de pédiatrie, Département Femme Mère Enfant, CHUV, Lausanne

-

Dr Vania SandozUnité de Protection hospitalière de l'enfant - CAN Team, Service de pédiatrie, Département Femme Mère Enfant, CHUV, Lausanne