Abusive Head Trauma – ein in der Kinderklinik des Inselspitals Bern etabliertes Ablaufschema

Abstract

In den Jahren 2022 und 2023 verzeichnete die Kinderklinik des Inselspitals Bern während 9 Monaten eine markante Zunahme an Abusive Head Trauma (AHT) Verdachtsfällen. Die komplexen und teilweise fehleranfälligen Abläufe motivierten dazu, bestehende Standards zu überarbeiten und zu optimieren. Daraus ist ein mittlerweile gut etabliertes klinikinternes Ablaufschema bei Verdacht auf AHT entstanden, bei dessen Erarbeitung sowohl interne wie auch externe Fachspezialist:innen involviert waren. Ziel war es, einen für das Kind idealen Ablauf der Diagnostik zu erlangen und die Abklärungen zu standardisieren, sowie das Timing der Involvierung von Spezialist:innen und Behörden zu optimieren. Das erarbeitete Ablaufschema bietet so dem ganzen Behandlungsteam eine klare Struktur und damit Sicherheit in der Betreuung dieser seltenen und komplexen Fälle.

Fall Nik

Der 8 Wochen alte Säugling Nik begann an einem Nachmittag plötzlich mit der linken Körperseite zu zucken und sein Blick zeigte nach rechts. Die Eltern kontaktierten daraufhin ihre Hebamme, welche kurz nach ihrer Ankunft den Rettungsdienst alarmierte. Dieser traf 20 Minuten später ein und fand einen weiterhin krampfenden Säugling vor. Midazolam nasal unterbrach den Krampf; während dem Transport musste Nik aber mit der Maske beatmet werden. Auf Nachfrage erzählten die Eltern, Nik sei 2 Tage zuvor vom 40cm hohen Elternbett gefallen. Es habe kein Arztkontakt stattgefunden im Anschluss.

Bei Eintritt auf unserer Notfallstation zeigte Nik eine wechselnde Atemfrequenz zwischen 20 und 55/min; SpO2, Puls und Blutdruck waren hingegen normal. Die Haut war blass und es fanden sich multiple Hämatome an beiden Beinen, Oberarm links, sowie Ohrmuscheln beidseits. Der Säugling war schlapp und schaute teilweise nach rechts.

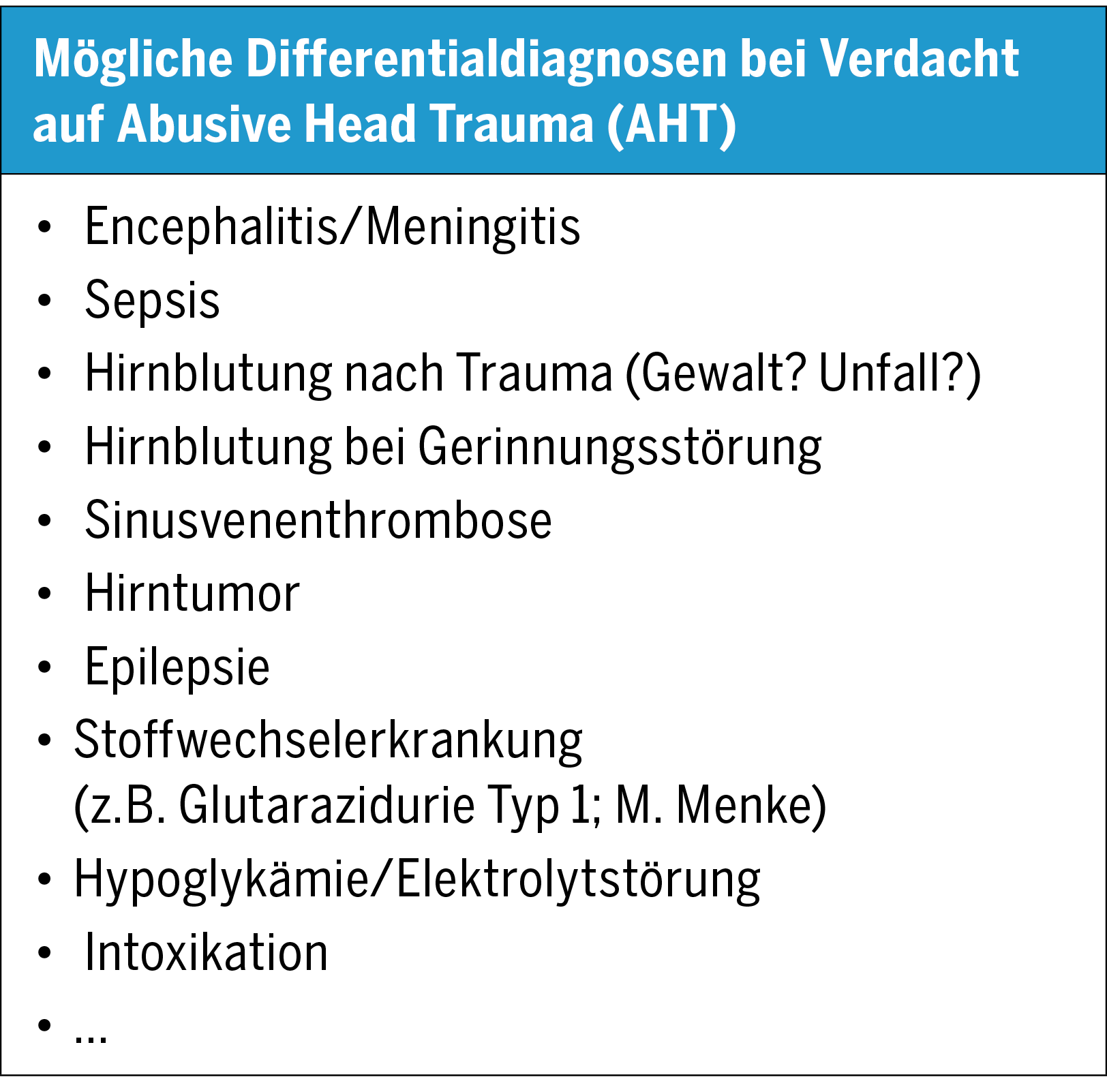

In dieser Situation galt es primär, das Kind zu stabilisieren, als erstes die gefährlichen und häufigen Diagnosen zu suchen beziehungsweise auszuschliessen und die allenfalls nötige Therapie einzuleiten. Differentialdiagnostisch wurden hier unter anderem eine Meningitis, eine Hirnblutung nach Trauma oder bei Gerinnungsstörung, ein epileptisches Geschehen oder eine Hypoglykämie in Erwägung gezogen. Siehe dazu die Tabelle 1.

Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Nik zeigte bei Eintritt die klassische Trias eines Abusive Head Trauma (AHT) mit Krampfanfall, Atemstörung (Bradypnoe) und Bewusstseinstrübung. AHT rutschte deshalb in der Liste der Differentialdiagnosen rasch nach oben. Damit galt es auch nach typischen Begleitverletzungen bei AHT zu suchen. Dazu gehören Rippenbrüche (22 %), Avulsionsfrakturen an Extremitäten (sogenannte metaphysäre Corner- oder «Bucket Handle»- fractures, 23 %) und potentiell lebensbedrohliche Organverletzungen im Abdomen (4%), sowie spinale Einblutungen (24%)(1,2).

Welche Fragen stellt sich zu diesem Zeitpunkt das Behandlungsteam? Welche Diagnostik ist nun indiziert? Wer informiert die Eltern über unseren Verdacht des AHT? Welche Spezialist:innen brauchen wir noch? Wann kommt die Rechtsmedizin konsiliarisch vorbei? Wer macht wann die Meldung an die Strafbehörde und wer informiert wann die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)?

Wieso ein Ablaufschema?

Die betreuenden Fachpersonen haben sich die oben genannten Fragen immer und immer wieder gestellt und nicht selten sind sie dabei gestolpert. Zum Teil gingen wichtige Laboruntersuchungen vergessen, die Augenuntersuchung wurde erst am zweiten Tag durchgeführt oder das MRI der spinalen Achse fehlte ganz. Des Weiteren lief die Koordination mit Eltern, Rechtsmedizin, Strafbehörden und KESB teilweise für einzelne Beteiligte frustrierend und unbefriedigend ab.

Die Kinderschutzgruppe hatte den Anspruch auf einen idealen Ablauf der Diagnostik für das Kind mit standardisierten Abklärungen sowie auf ein optimiertes Timing der Involvierung von Spezialist:innen und Behörden. Resultieren sollte eine klare Struktur, die in solch seltenen und komplexen Fällen dem Behandlungsteam Sicherheit bieten und auch die Elternaufklärung erleichtern kann. Mit dieser Motivation entstand in einer interprofessionellen Arbeitsgruppe das AHT Ablaufschema, siehe Diagramm 1.

Abkürzungen: POCUS=Point of Care Ultrasound, IRM=Institut für Rechtsmedizin, KESB=Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, OA=Oberärzt:in, AAe=Assistenzärzt:in, KCH=Kinderchirurgie, IB=Intensivbettenstation, Rx=Röntgen, MRI=magnetic resonance imaging, NAI= non-accidental injury, CT=Computertomographie.

Methodisches Vorgehen

1. Literatur

Als erstes wurde die aktuelle Literatur zum Thema Diagnostik bei AHT gesichtet und mit bestehenden Ablaufschemata (Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) aus Deutschland und Verordnungsset vom Hospital for Sick Children, Toronto, Kanada) verglichen.

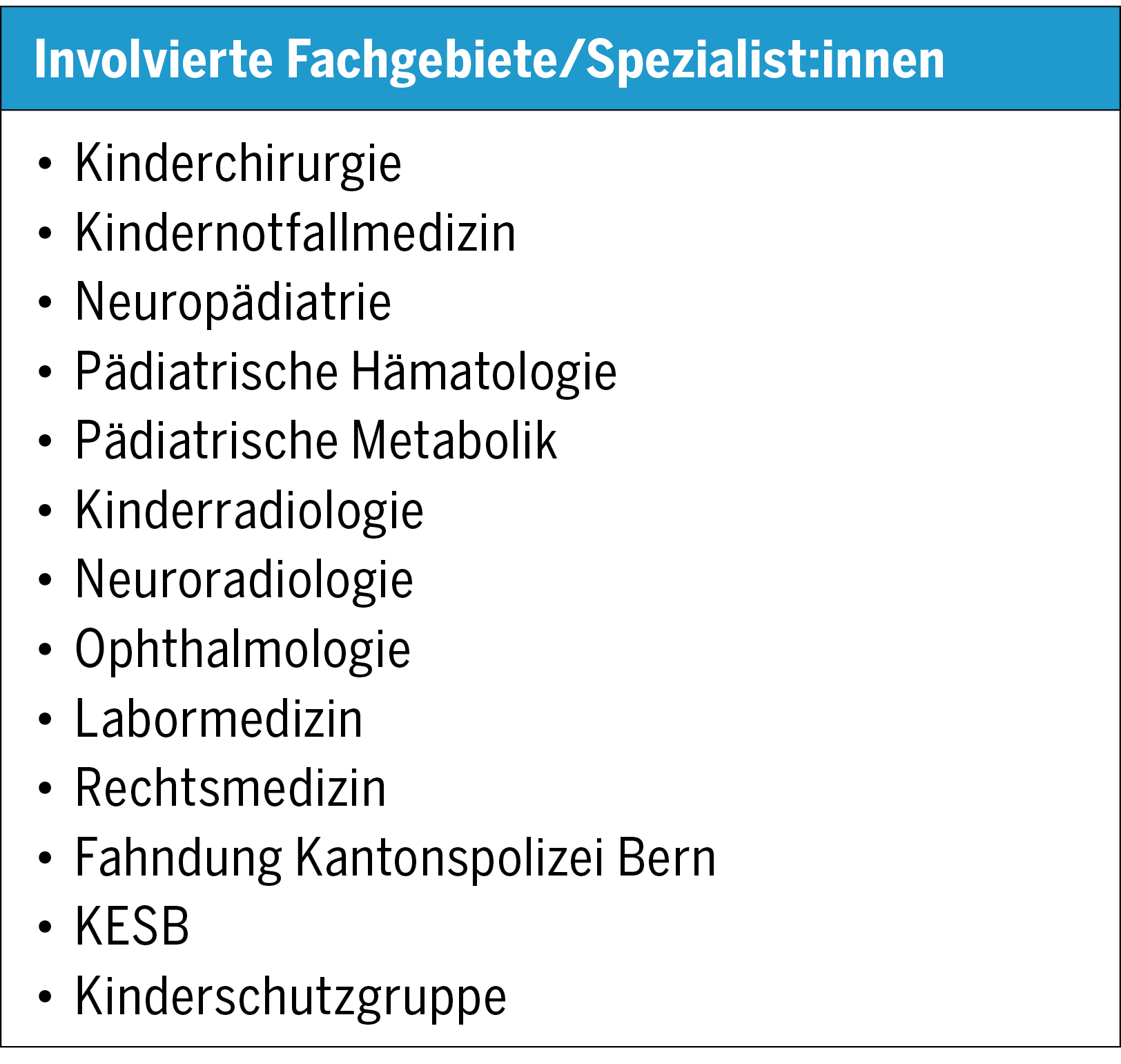

2. Spezialist:innen involvieren

Mit dem Grundgerüst des Ablaufschemas involvierten wir alle wichtigen Stakeholders in der Betreuung eines Kindes mit Verdacht auf AHT und passten dieses auf die Berner Begebenheiten an. Siehe Tabelle 3.

KESB = Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.

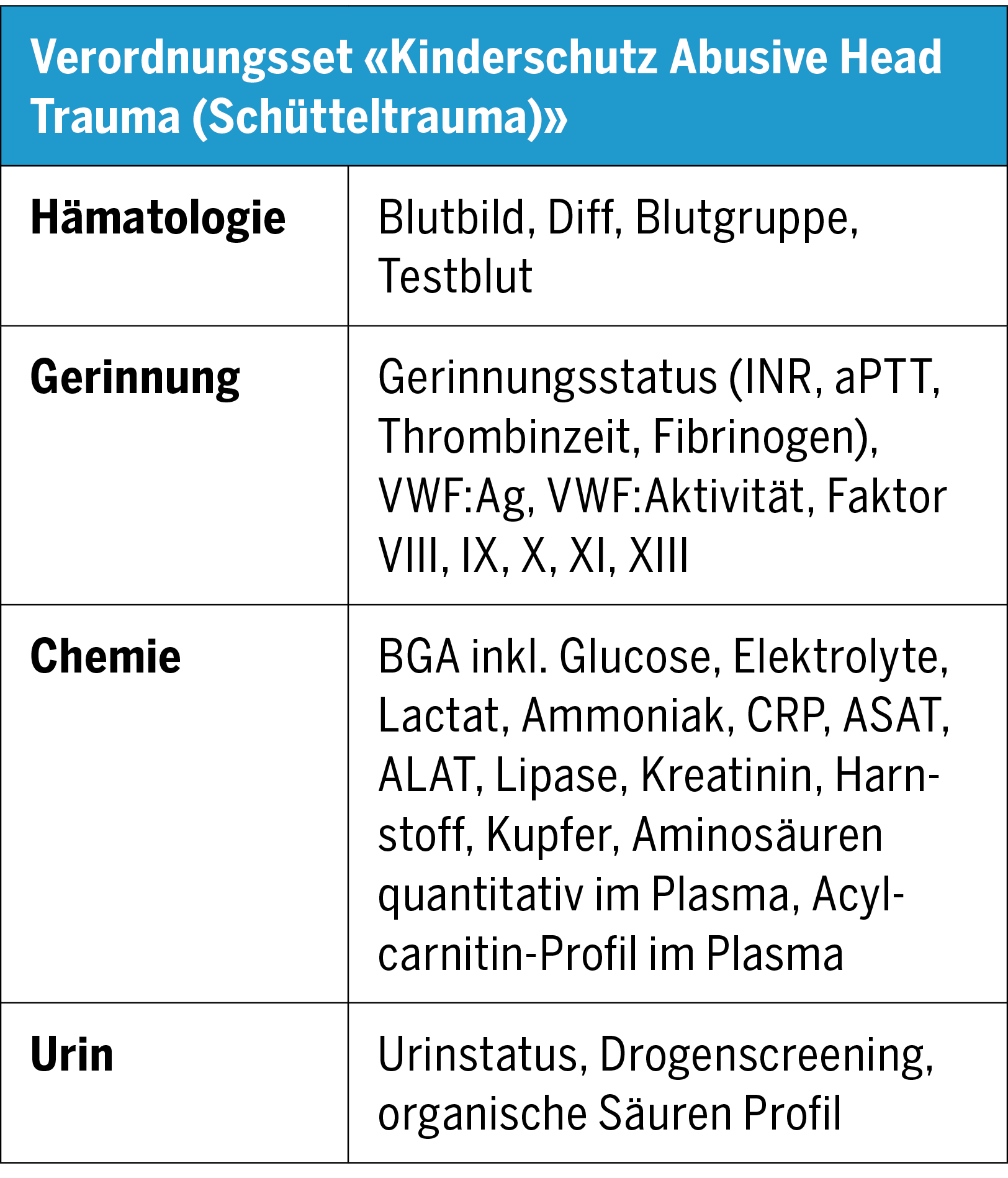

Die Kinderschutzgruppe koordinierte die zahlreichen notwendigen Besprechungen. Mit der Kinderradiologie und Neuroradiologie fand ein intensiver Austausch statt, um den optimalen Zeitpunkt der nötigen bildgebenden Untersuchungen festzulegen und die entsprechenden schriftlichen Befunde zu schärfen in Bezug auf Stellungnahme bezüglich der Gewalteinwirkung als mögliche Ursache. In gleichem Sinne wurde die Zusammenarbeit mit den Ophthalmolog:innen intensiviert, um der Wichtigkeit und Tragweite einer sorgfältigen Augenuntersuchung durch eine erfahrene Fachperson in diesen Situationen Rechnung zu tragen. Mit den Kolleg:innen der Labormedizin wurde ein «Laborpaket» Abusive Head Trauma implementiert, womit die Laborverordnungen in einem Klick durchgeführt werden konnten, was die Arbeit der verordnenden Person deutlich vereinfachte.

Die frühe Involvierung der Rechtsmediziner:innen ermöglicht eine zeitkritische und objektive Befundaufnahme von (noch) sichtbaren äusserlichen Verletzungen (z.B. Hämatome).

Gleichzeitig bringt die Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin die zusätzliche Perspektive einer Fachperson, die nicht im direkten Kontakt mit dem:der Patienten:in und den Eltern steht.

Um Gespräche mit den Eltern für das Behandlungsteam zu erleichtern, wurde der Wortlaut bezüglich Einbezug der Kinderschutzgruppe einheitlich definiert: «Immer wenn Fremdeinwirkung eine mögliche Erklärung für die Beschwerden des Kindes ist, wird die klinikinterne Kinderschutzgruppe involviert und diese führt mit den Eltern ein Gespräch.» So wird den Eltern früh erklärt, dass nach verschiedenen Ursachen für die schwerwiegenden Befunde beim Säugling gesucht wird und dass zu diesen Ursachen – neben z.B. angeborenen metabolischen Störungen oder hämatologischen Grunderkrankungen – auch die Fremdeinwirkung gehört. Diese klare Formulierung schafft Transparenz und kann die weitere ärztliche und pflegerische Betreuung der Familie oftmals etwas erleichtern – auch wenn es stets eine Herausforderung fürs Behandlungsteam bleibt.

Die klinikexternen Nahtstellen wie KESB und Kantonspolizei wurden ebenfalls einbezogen und die zeitlichen Abläufe mit ihnen abgesprochen. Schliesslich ist es die KESB, die für die Kinder in solchen Fällen eine Nachfolgelösung nach der Hospitalisation suchen muss und im weiteren Verlauf auch lange nach Austritt immer wieder im engen Kontakt mit der Familie stehen wird. Einerseits können die Kinder in einem Akutspital in der Regel nicht länger als medizinisch nötig hospitalisiert werden; auf der anderen Seite ist die Suche nach einer geeigneten Versorgung für das Kind nach Klinikaustritt anspruchsvoll und zeitintensiv. Ein Austausch zwischen Behandlungsteam im Spital und der KESB mit detaillierten Informationen zu den voraussichtlich nötigen Pflegeleistungen und Prognosen ist deshalb unumgänglich für einen optimalen Ablauf.

Bleibt nach der Diagnostik der Verdacht auf ein Abusive Head Trauma bestehen, erfolgt eine Strafanzeige gegen Unbekannt. Die Kantonspolizei nimmt nach Rücksprache mit der verfahrensleitenden Staatsanwaltschaft die investigative Arbeit auf und versucht, den Tathergang zu klären und allfällig involvierte Personen zu be- oder eben auch entlasten. Deshalb ist es wichtig, klinikinterne Gespräche mit den Eltern gut zu koordinieren und mit der Polizei abzusprechen, um die Ermittlungsarbeit nicht zu tangieren. Gleichzeitig ist es für das Behandlungsteam am Patientenbett zentral, dass möglichst bald eine gewisse Transparenz gegenüber den Eltern geschaffen wird.

3. Zugänglich und bekannt machen des Ablaufschemas

Das Ablaufschema bei Verdacht auf AHT ist in den internen Richtlinien im Intranet für alle Fachpersonen im Inselspital Bern einfach zugänglich. Mit dem Ziel das Schema in der Kinderklinik bekannt zu machen, wurden mehrere Weiterbildungen zum Thema AHT durchgeführt. Des Weiteren wurde die Vorstellung des Ablaufschemas Teil der monatlichen Einführung der neuen Mitarbeitenden in der Kinderklinik.

4. Regelmässiges Anpassen

Seit der ersten Version des Schemas hat eine kontinuierliche Anpassung stattgefunden; wo nötig immer im engen Austausch mit den Spezialist:innen. Jedes Aufschalten der aktuellsten Version im Intranet ist eine Gelegenheit, alle medizinischen Fachpersonen der Kinderklinik an das Schema und an die wichtige Thematik des AHT zu erinnern.

Zurück zum Fall Nik

Nach klaren Auffälligkeiten in der Schädelsonographie bei Eintritt, wurde notfallmässig ein Schädel-MRI und die Augenuntersuchung in Narkose durchgeführt. Im Schädel-MRI zeigten sich kleine subdurale Hämatome beidseits, das typische «Lollipop-sign» als Ausdruck von Brückenvenen-Abrissen, sowie ein massives Hirnödem linksseitig. In der ophthalmologischen Untersuchung hat man beidseits ausgeprägte retinale Blutungen festgestellt.

Die Blutuntersuchungen gemäss Schema zeigten normale Werte. Bereits am Eintrittstag fand ein neuropädiatrisches Konsil statt für das Management der Krampfanfälle und am Folgetag wurden die Kolleg:innen der Metabolik und Hämatologie beigezogen zum Ausschluss einer ursächlichen Grunderkrankung. Zudem wurde die Rechtsmedizin mitinvolviert zur Befunddokumentation der äusserlich sichtbaren Hämatome. Der Ultraschall des Abdomens und das MRI der spinalen Achse wurden am Folgetag durchgeführt und zeigten einen unauffälligen Befund. Das Röntgen Skelettscreening konnte aufgrund des instabilen Zustand des Kindes erst am 4. Hospitalisationstag stattfinden. Es fanden sich mehrere Rippenbrüche dorsal beidseits, sowie verdächtige metaphysäre Läsionen an Femur und Tibia.

Nach der gemeinsamen Fallbesprechung bestand im Behandlungsteam und der Kinderschutzgruppe Konsens darüber, die Strafbehörde zu involvieren. Die Meldung erfolgte durch ein Mitglied der Kinderschutzgruppe an die Polizei. Die Polizei veranlasste eine Gefährdungsmeldung an die KESB. In Absprache mit den Strafbehörden – um die Ermittlungen nicht zu gefährden – wurde den Eltern durch ein Mitglied der Kinderschutzgruppe gemeinsam mit der betreuenden Oberärztin die Strafanzeige eröffnet. Zwei Teams der Polizei nahmen die Eltern direkt im Anschluss ans Gespräch in der Kinderklinik zu getrennten Einvernahmen mit. Die KESB entzog den Eltern superprovisorisch die Obhut und so konnte Nik ca. 2 Wochen später fremdplatziert austreten.

Zentrale Erkenntnisse

Das Ablaufschema hilft diese seltenen und komplexen Fälle mit Verdacht auf Abusive Head Trauma strukturiert zu bearbeiten und bietet auch insbesondere jüngeren Kolleg:innen Sicherheit. Des Weiteren ist es immer wieder eine ausgezeichnete Diskussionsgrundlage bei der Koordination der zu planenden weiteren Abklärungen, bei denen jeweils mehrere Fachdisziplinen involviert sind.

Der Weg zu diesem Ablaufschema war arbeitsintensiv. Dies hat sich aber sehr gelohnt, da wir als interdisziplinäres Behandlungsteam näher zusammengerückt sind und viel voneinander gelernt haben. Dieser positive Nebeneffekt scheint sich auch auf die Zusammenarbeit bei anderen Fällen auszuwirken.

Auch wenn uns dieses Schema die Arbeit oft erleichtert, bleiben AHT Fälle auch in unserer Klinik stets eine grosse Herausforderung, sowohl medizinisch wie auch emotional. Insbesondere für das Pflegepersonal, welches den engsten Kontakt zum Kind und der Familie hat, kann die Situation oftmals belastend sein. Ein niederschwelliger und regelmässiger Austausch zwischen Kinderschutzgruppe und Behandlungsteam mit dem Ziel, Sorgen abzuholen und Unsicherheiten zu klären, ist daher sehr wichtig und hilfreich.

Was ist besser als ein Ablaufschema: Prävention!

Zwischen September 2022 und Mai 2023 gab es in der Kinderklinik des Inselspitals Bern eine Häufung von AHT-Verdachtsfällen. In dieser Zeit wurde bei 1-2 Fällen pro Monat der hochgradige Verdacht auf AHT gestellt, bis dahin waren es etwa 1-3 Fälle pro Jahr. Die Ursache für diese zum Glück passagere Zunahme blieb auch nach genauer Aufarbeitung der Fälle unklar.

Nebst dem Ablaufschema sind ab 2022 zusammen mit externen Fachstellen verschiedene kantonale präventive Ansätze und Projekte entstanden, welche hier in diesem Rahmen nur kurz und überblicksartig aufgezählt werden sollen.

- Neue Broschüre für werdende Eltern, welche über die Geburtshilfe der Frauenklinik Inselspital Bern, freischaffende Hebammen und Mütter-Väter-Beratende verteilt wird. Fokus hierbei ist die Normalisierung und Enttabuisierung von Überforderungsgefühlen von jungen Eltern, Erklärungen zu möglichen Gründen des Schreiens beim Baby sowie Angaben zu niederschwelligen kantonalen Hilfsangeboten.

- Zusammen mit der Geburtshilfe der Frauenklinik Inselspital Bern wurden mögliche Ideen zur Sensibilisierung von Eltern bereits während der Geburtsvorbereitung besprochen. Gemäss Studien(3) wünschten sich 85% der Eltern bereits vorgeburtlich über Schütteltrauma informiert zu werden. Und aufgrund der Forschung von Feld et al. 2020 ist ausserdem bekannt, dass ein Grossteil der Verursacher von AHT männlich und aus dem nächsten Familienumfeld, also mehrheitlich die Väter, sind(4). Daher gilt es diese besonders früh abzuholen und über Belastungssituationen und die Gefährlichkeit von Schütteln aufzuklären.

- Arbeitsgruppe bestehend aus einer Vertreterin der kantonalen Mütter-Väter-Beratung, Hebammen der Frauenklinik am Inselspital, zwei Vertreter:innen der Präventionsabteilung der Kantonspolizei Bern und einer Vertreterin der Kinderschutzgruppe Inselspital. In dieser Gruppe werden per Sommer 2025 Postkarten für Eltern kreiert, welche jeweils auf der Vorderseite schöne, freudige und auf der Rückseite anstrengende, schwierige Seiten des Elternseins zu verschiedenen Zeitpunkten (Geburt, 1-jährig, 2-jährig) sowie jeweilige kantonale Unterstützungsangebote aufgeführt haben.

- Sensibilisierung in Tagesmedien.

- Auch die Kinderärzt:innen haben das Thema aufgenommen und so ist im Newsletter des Vereins der Berner Haus- und Kinderärzte ein Beitrag entstanden: siehe online VBHK-Magazin, Ausgabe 2/2024.

- Durch den intensiven Austausch mit den Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB), dem Kantonalen Jugendamt und den stationären Eltern-Kind-Institutionen wurden diese sensibilisiert, damit bei vulnerablen kleinen Kindern sorgfältig abgewogen wird, ob die angedachten oder beschlossenen Kinderschutzmassnahmen genügend sind.

- Die Mütter-Väter-Beratung des Kantons Bern hat im Sommer 2023 eine Schreibaby-Sprechstunde initiiert, welche jeweils Mo-Fr 8-19h telefonisch bedient wird. Dies geschah unabhängig von der in der Kinderklinik des Inselspitals Bern verzeichneten Zunahme der AHT-Verdachtsfälle.

In allen Kantonen gibt es diverse niederschwellige Projekte und Fachstellen, wie zum Beispiel die Mütter-Väter-Beratung, die darauf abzielen jungen Eltern frühzeitig Entlastungs- und Unterstützungsangebote zukommen zu lassen. Kinderärzt:innen können Themen wie schreiende Babys oder Überforderungsgefühle von Eltern aufnehmen und ihnen helfen diese einzuordnen und zu normalisieren.

Danksagung

Wir bedanken uns herzlich bei folgenden Fachpersonen, welche an der Erarbeitung des Ablaufschemas mitgewirkt haben (Reihenfolge alphabetisch):

Dr.med. Isabel Arnold (Rechtsmedizin), PD Dr.med. Jasmin Busch (Kinderradiologie), Dr.med. Gabriela Dekany (Kinderchirurgie), Dr.med. Matthias Gautschi (päd. Metabolik), Evi Heiniger (Forensic Nurse), Dr.med. Hilary Grabe (Ophthalmologie), Dr.med. Marco Janner (päd. Endokrinologie), Dr.med. Mutlu Kartal-Kaess (päd. Hämatonkologie), Prof.Dr.Dr.med Michael Nagler (Labormedizin), M Sc Birgit Pfister (Kinderschutzgruppe), Dr.med. Katarzyna Pospieszny (Neuroradiologie), Dr.med. Antje Rindlisbacher (Rechtsmedizin), Ketsia Schwab (Pflegeexpertin), Eliane Widmer (Kinderschutzgruppe), Prof. Dr.med. Roland Wiest (Neuroradiologie), Dr.med. Christian Wüthrich (ehem. Leiter Kinderschutzgruppe).

Referenzen

- King WJ, MacKay M, Sirnick A; Canadian Shaken Baby Study Group. Shaken baby syndrome in Canada: clinical characteristics and outcomes of hospital cases. CMAJ. 2003 Jan 21;168(2):155-9. PMID: 12538542; PMCID: PMC140423.

- Rabbitt AL, Kelly TG, Yan K, Zhang J, Bretl DA, Quijano CV. Characteristics associated with spine injury on magnetic resonance imaging in children evaluated for abusive head trauma. Pediatr Radiol. 2020 Jan;50(1):83-97. doi: 10.1007/s00247-019-04517-y. Epub 2020 Jan 4. PMID: 31901991; PMCID: PMC7223732.

- Berthold O, Witt A, Clemens V, Brähler E, Plener PL, Fegert JM. Do we get the message through? Difficulties in the prevention of abusive head trauma. Eur J Pediatr. 2019 Feb;178(2):139-146. doi: 10.1007/s00431-018-3273-0. Epub 2018 Oct 23. PMID: 30353222.

- Feld K, Feld D, Karger B, Helmus J, Schwimmer-Okike N, Pfeiffer H, Banaschak S, Wittschieber D. Abusive head trauma in court: a multi-center study on criminal proceedings in Germany. Int J Legal Med. 2021 Jan;135(1):235-244. doi: 10.1007/s00414-020-02435-5. Epub 2020 Oct 8. PMID: 33030617; PMCID: PMC7782463.

Weitere Informationen

Autor:innen

-

Dr. med. Sara SchnyderNotfallzentrum für Kinder und Jugendliche, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital, Universitätsspital in Bern

-

lic. phil. Mischa OeschFachpsychologin für Psychotherapie FSP, zertifizierte Notfallpsychologin FSP, Kinderschutzgruppe, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital, Universitätsspital in Bern

-

Dr. med. Cordula SchererUniversitätsklinik für Kinderchirurgie, Inselspital, Universitätsspital in Bern

-

PD Dr. med. Carmen CasaultaKinderschutzgruppe, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital, Universitätsspital in Bern