Verdacht auf Vernachlässigung bei chronischer Krankheit: Abwägung und Intervention unter komplexen Umständen

Einleitung

Eine chronische Krankheit bei Kindern oder Jugendlichen* wird gemeinhin definiert als eine körperliche oder psychologische Erkrankung oder langfristige Entwicklungsstörung, die einen besonderen Betreuungsbedarf zur Folge hat und/oder sich auf Aktivitäten des täglichen Lebens auswirkt(1, 2). Sie kann Folgen für das Wohlbefinden des Kindes und der Familie haben und stellt eine körperliche, emotionale, psychische und finanzielle Belastung dar. In der Schweiz sind bis zu 20 % der Jugendlichen von einer chronischen Krankheit betroffen (z. B. Myopie, Ekzem, Asthma, Adipositas, Diabetes Typ 1 und ADHS)(3). Die Behandlung einer chronischen Krankheit erfordert eine Zusammenarbeit und ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Kind, seiner Familie und den medizinischen Fachpersonen, um gemeinsam den Behandlungsplan festzulegen und so eine Therapietreue zu schaffen und aufrechtzuerhalten.

Was tun, wenn es Schwierigkeiten in der Langzeitversorgung gibt? Wenn die Therapie offensichtlich nicht eingehalten wird? Wenn zwischen Kind, Eltern* und Mediziner:innen Uneinigkeit besteht? Wann stellt sich die Frage nach einer möglichen medizinischen Vernachlässigung? Wo setzt man die Grenzen zur Intervention? Wie geht man mit dem Spannungsfeld um zwischen dem Wunsch, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Familien aufrechtzuerhalten und der Verantwortung, eine mögliche Kindeswohlgefährdung zu melden?

Bei Lebensgefahr ist unter Umständen schnell klar, dass die Kindesfürsorge vernachlässigt wird. Wenn die Vernachlässigung jedoch auf Dauer anhält und ein langfristiges Gesundheitsrisiko darstellt, ist es schwieriger, dies zu erkennen und Abhilfe zu schaffen. Medizinische Vernachlässigung kann als Nichterfüllung der medizinischen Bedürfnisse des Kindes, aus welchen Gründen auch immer, betrachtet werden(4, 5). Neben der Rolle der Eltern in der Pflege ihres Kindes müssen wir auch gesellschaftliche Faktoren bis hin zu unserer eigenen Rolle als Behandelnde betrachten: Wurde alles getan, um der Familie eine adäquate Versorgung der Krankheit zu ermöglichen?

In diesem Artikel sollen die verschiedenen Aspekte angesprochen werden, die bei der ganzheitlichen Beurteilung solcher Situationen zu berücksichtigen sind. Wir veranschaulichen die Überlegungen anhand von zwei Beispielen und stellen Instrumente zur bestmöglichen Begleitung dieser Familien vor. Schliesslich wird diskutiert, unter welchen Indikationen der Kinderschutz informiert werden muss und was im Weiteren zu erwarten ist.

*Im weiteren Verlauf dieses Textes verwenden wir den Begriff „Kind“ sowohl für Kinder als auch für Jugendliche und den Begriff „Eltern» sowohl die primären Sorgetragenden wie auch die gesetzlichen Vertreter:innen.

Klinischer Fall 1:

Der neunjährige Luan ist wegen persistierendem Asthma in Behandlung. Es sind Allergien gegen Katzen und Hunde bekannt. Er bekommt eine Grundmedikation und hat ein Notfallmedikament in Reserve.

Trotz klarem Behandlungsplan und – laut Eltern und Luan – regelmässiger Einnahme der Grundmedikation gab es im Jahr zuvor häufige Exazerbationen und alle ein bis zwei Monate eine Hospitalisation. Das führte zu beträchtlichen Schulabsenzen.

Bei seiner letzten Notfallaufnahme leidet er unter schwerer Dyspnoe, was den Behandelnden Sorge bereitet. Sie fragen sich, ob es Probleme bei der Medikamenteneinnahme gibt und halten eine Vernachlässigung für möglich.

Der Assistenzarzt nutzt den Spitalaufenthalt dazu, möglichen Hindernissen für die regelmässige Einnahme der Medikation nachzugehen, und spricht mit den Eltern und dem Jungen. Er zieht auch die Pädiatrie und Pneumologie bei, um sich über das allgemeine Lebensumfeld des Kindes und seiner Familie zu informieren. Folgendes stellt sich heraus:

- Die Krankheitsversorgung ist regelmässig, doch zwischen den Eltern sind Spannungen bezüglich der Behandlung zu beobachten. Der Vater sagt, er verabreiche die verschriebenen Medikamente – im Gegensatz zur Mutter, die angeblich Nebenwirkungen befürchtet. Zu beachten ist auch, dass beide Eltern sich selbst homöopathisch behandeln. Die Mutter wirft ihrerseits dem Vater vor, er priorisiere seine Arbeit und sei bei der Alltagsbewältigung, einschliesslich der Pflege, nicht anwesend. Hinzu kommt mangelnde Kommunikation über medizinische Informationen von einem Termin zum nächsten. Luan nehme seine Medikamente alleine, bevor er in die Schule geht, und die Mutter habe nicht immer die Gelegenheit, dies zu kontrollieren. Luan hat eine jüngere Schwester (6) mit ADHS. Zur Entlastung der Eltern sind die Kinder gelegentlich am Wochenende bei den Grosseltern, die zwei Hunde haben.

Die Spitalärzte beschliessen, das CAN-Team über ihre Bedenken zu unterrichten, um interdisziplinäre Überlegungen über das weitere Vorgehen anzustellen.

Folgendes wird vorgeschlagen: Hausbesuch durch eine Pflegefachperson einmal täglich, um bei der regelmässigen Medikamenteneinnahme zu unterstützen, Anmeldung im therapeutischen Schulungsprogramm für Asthma und telefonischer Kontakt zur Pflegefachperson der Schule. Wegen der familiären Spannungen und der offenkundigen Auswirkungen der chronischen Erkrankung auf Luan, der ein geringes Selbstwertgefühl zu zeigen scheint, wird auch psychologische Unterstützung vorgeschlagen.

Klinischer Fall 2:

Miriam (3), die wegen einer schweren Amblyopie am rechten Auge behandelt wird, ist zur Konsultation beim Augenarzt. Dieser stellt fest, dass sich die Sehkraft nicht verbessert hat. Die Prognose im Hinblick auf die Funktionalität bereitet ihm Sorge. Er erfährt, dass sich Miriam weigert, ihre Brille mit abgedecktem Auge regelmässig zu tragen. Dies ist aber die einzig wirksame Therapie zur Erhaltung der Sehkraft im rechten Auge. Der Augenarzt kontaktiert Miriams Kinderarzt, um ihm seine Bedenken mitzuteilen, was den zukünftigen (unbehandelte) Visus und die zahlreichen versäumten Termine betrifft. Er fragt sich, ob diese Situation als mögliche medizinische Vernachlässigung gemeldet werden soll.

Der Kinderarzt kennt die Familie seit deren Ankunft in der Schweiz vor zwei Jahren. Die Familie hat vier Kinder und ist fremdsprachig. Die Grosseltern wohnen in ihrer Nähe. Wegen häufiger Terminabsagen oder Verspätungen hat der Kinderarzt Mühe mit den Routineuntersuchungen. In Anwesenheit einer interkulturellen Dolmetscher:in findet ein Treffen mit den Eltern statt. Die Eltern sind der Ansicht, dass ihr Kind gut sehen kann, weil es sich nicht beschwert. In ihrem Land hätten Kinder selten eine Brille. Bei der Konsultation sind die vier Kinder dabei. Laut Beobachtung des Kinderarztes scheint die familiäre Dynamik auf eine Überforderung der Eltern hinzudeuten. Sie sind anscheinend nur begrenzt lese- und schreibfähig und haben Schwierigkeiten, sich in der Stadt zu orientieren, den ÖV zu benutzen und sich an Arzttermine zu erinnern. Die Dolmetscher:in macht darauf aufmerksam, dass in dieser Gemeinschaft oft die Grosseltern Entscheidungen für die Familie treffen und schlägt vor, sie in die Gespräche miteinzubeziehen. Es erfolgt eine weitere Konsultation mit der gleichen Dolmetscher:in und den Grosseltern. Die Familie wird zur Bedarfsabklärung an den regionalen Sozialdienst überwiesen, insbesondere was finanzielle Fragen betrifft.

1. Medizinische Vernachlässigung/Unterlassung der medizinisch notwendigen Versorgung

Vernachlässigung ist, alle Formen zusammengenommen, die häufigste Form der Misshandlung und betrifft möglicherweise bis zu 25 % der Minderjährigen in den einkommensstarken Ländern(6). Allerdings wird nur ein geringer Teil dieser Situationen von den Fachpersonen als solche erkannt. Zu Vernachlässigung kommt es, wenn grundlegende Bedürfnisse des Kindes nicht erfüllt werden und dies Folgen für seine Gesundheit und Sicherheit hat(7). Je nach betroffenem Bedürfnis treten verschiedene Formen der Vernachlässigung auf, die häufig gleichzeitig vorkommen: körperliche, erziehungs- und entwicklungsbezogene Vernachlässigung, Vernachlässigung der Aufsicht sowie der medizinischen Versorgung(8). Die Vernachlässigung kann die körperliche und emotionale Gesundheit und die kognitive, psycho-affektive und soziale Entwicklung des Kindes betreffen, sowohl kurz-, mittel- wie auch langfristig(8). Die Erfüllung der Bedürfnisse des Kindes liegt auf einem Kontinuum, das von „vollständig“ bis „gar nicht erfüllt“ reicht. Interventionen können auch notwendig sein, wenn die Schwelle zur Vernachlässigung noch nicht überschritten ist.

Es kann eine Wechselwirkung zwischen chronischen Krankheiten und Misshandlung bestehen: Einerseits ist es für das Kind mit chronischem Stress verbunden, in einem Umfeld familiärer Gewalt und/oder Vernachlässigung aufzuwachsen(9). Dies stellt einen Risikofaktor für die Entstehung oder Verschlechterung bestimmter chronischer Krankheiten wie Ekzemen, Asthma oder Adipositas dar und kann zudem Auswirkungen auf die psychische Gesundheit sowie die Entwicklung haben. Andererseits wirkt sich die chronische Krankheit auf das Familiengefüge aus und umgekehrt. Sie kann ein finanziell, organisatorisch und emotional bereits labiles System belasten und ist somit ein Risikofaktor für Misshandlungen, insbesondere Vernachlässigung(10, 11).

Medizinische Vernachlässigung wird im Allgemeinen definiert als mangelnde Erfüllung der medizinischen Bedürfnisse des Kindes durch die Eltern mit Folgen für dessen Gesundheit. Sie ist in Betracht zu ziehen, wenn bei behandelbaren Gesundheitsproblemen mit möglichem Invaliditätsrisiko die Behandlung und/oder die für die Diagnose erforderlichen Untersuchungen unterbleiben oder verweigert werden, obwohl der erwartete Nutzen der Behandlung oder Untersuchung signifikant höher ist als die Morbidität(4, 12). Im Rahmen einer chronischen Erkrankung ist eine Vernachlässigung auch denkbar, wenn ein erwarteter günstiger Verlauf ausbleibt, wenn die Schwere der Krankheit nicht erkannt wird, bei einer ungeeigneten Umgebung (z. B. bei Asthma ständige Exposition gegenüber Tabak oder bekannten Allergenen, wie bei Luan) und/oder mangelnder Aufsicht des Kindes bei der selbstständigen Behandlung seiner Krankheit(5, 9). Bei der Beurteilung ist die Schwere der potenziellen oder tatsächlichen Schädigung entscheidend: Wenn harmlose Beschwerden unversorgt bleiben, mag das akzeptabel sein, jedoch nicht bei ernsthaften Folgen für die Gesundheit und Entwicklung des Kindes(7).

Weiter muss einbezogen werden, wie schnell die potenzielle Schädigung eintreten kann, um den Dringlichkeitsgrad der Intervention durch die Behandelnden und gegebenenfalls den Kinderschutz zu beurteilen(4).

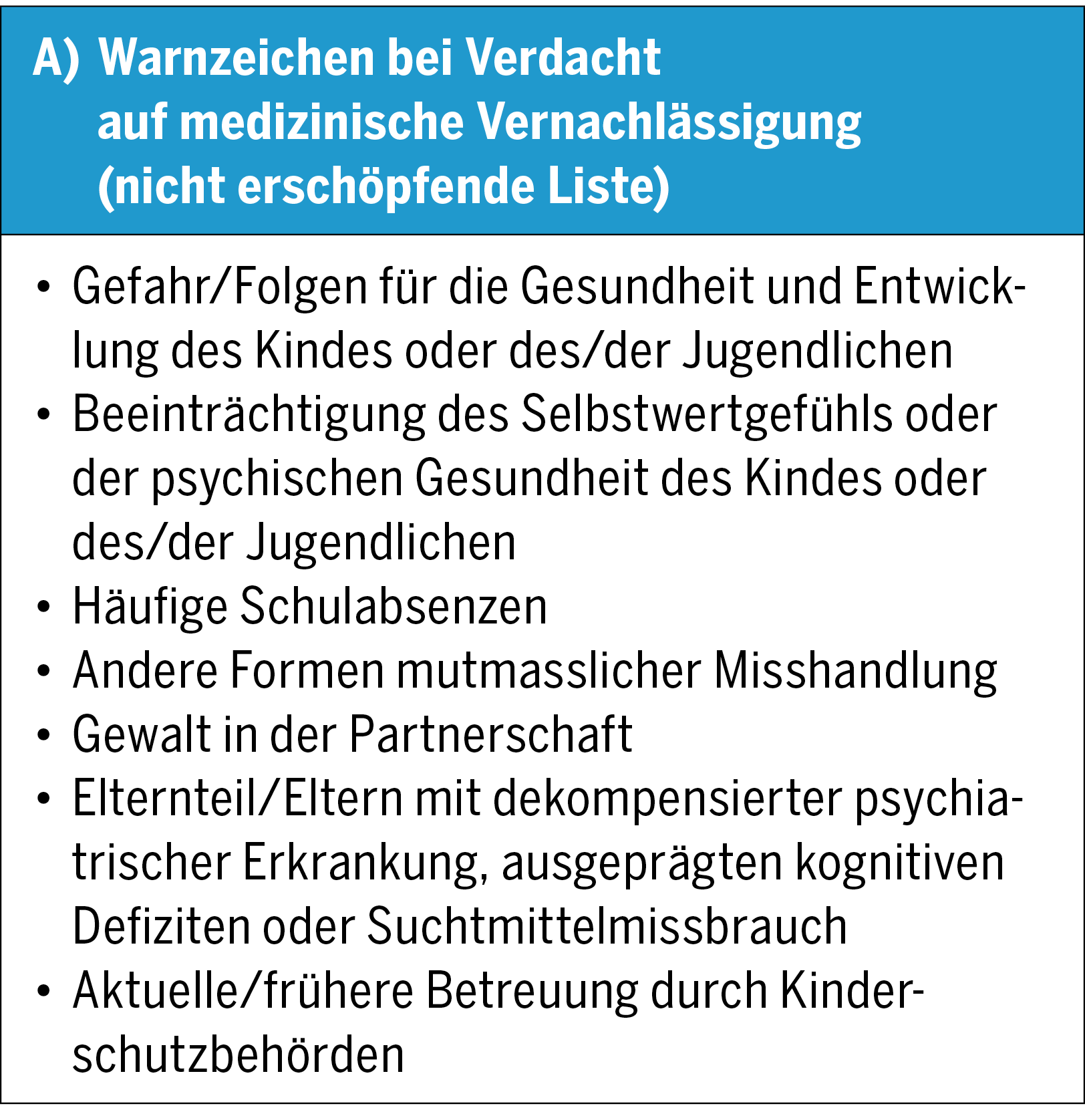

Es ist wichtig, bei der psychosozialen Anamnese nach bekannten Risikofaktoren für Vernachlässigung(6, 13), Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit und/oder sozialen Integration des oder der Jugendlichen und nach Anzeichen für andere Formen der Misshandlung zu suchen. In Tabelle A sind die Warnzeichen aufgeführt, die eine umfassendere Intervention erfordern.

In beiden Beispielen ist eine medizinische Vernachlässigung denkbar, bei Luan zudem die seiner psycho-affektiven Bedürfnisse, auch wenn einige Teile zum Verständnis der Gesamtsituation fehlen. Es werden verschiedene Massnahmen zur Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses und zum Umgang mit der Situation vorgeschlagen. Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob zusätzliche Schutzmassnahmen notwendig sind.

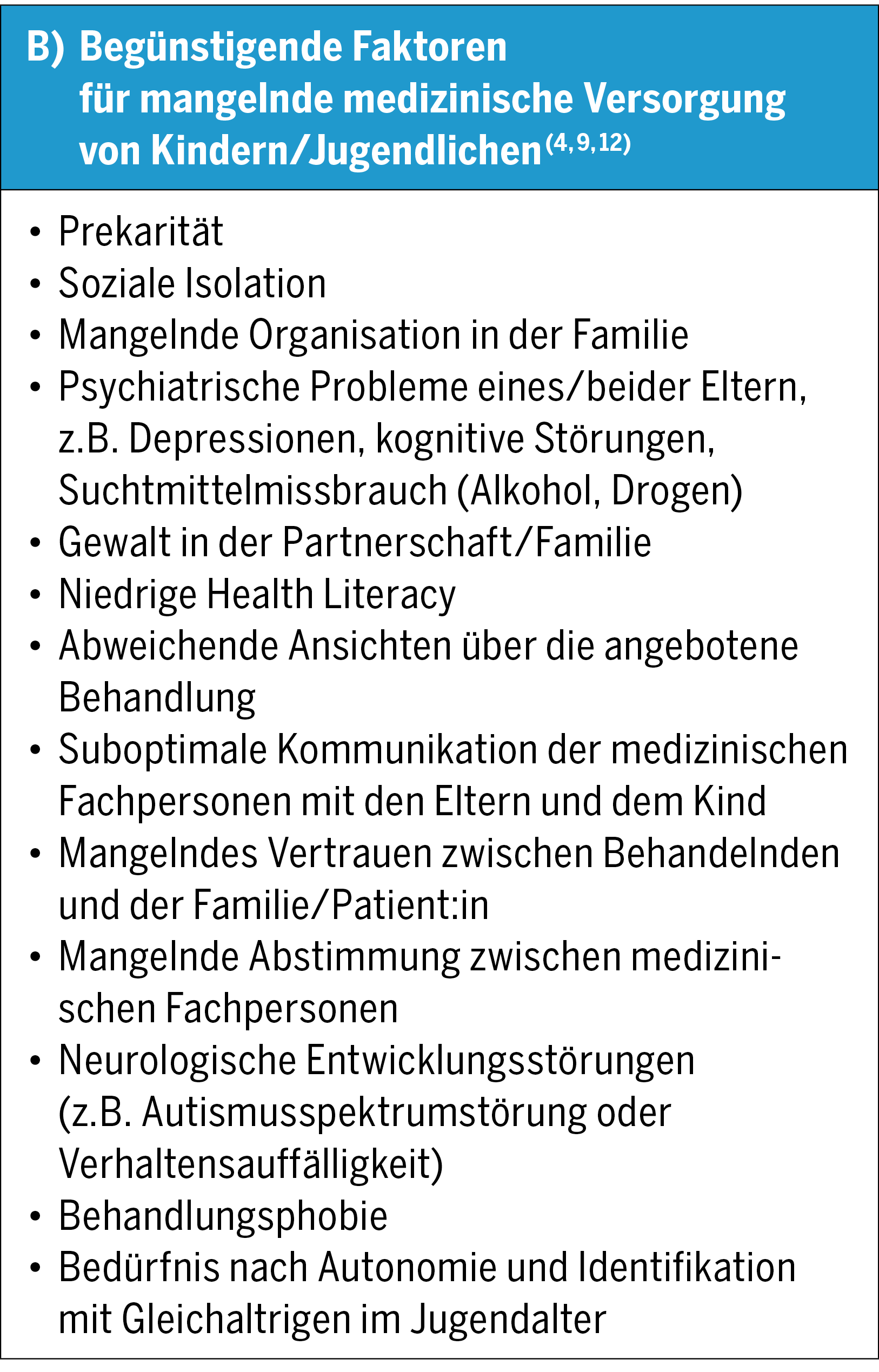

Faktoren, die eine mangelnde Sorge begünstigen, können mit den sozialen Umständen, den Eltern, den Behandelnden oder dem Kind selbst zusammenhängen(4, 9, 12) (siehe Tabelle B), und sind bei der Beurteilung der Gesamtsituation zu berücksichtigen. Zuerst einmal muss gewährleistet sein, dass Zugang zur Gesundheitsversorgung besteht und der medizinische Rat verstanden wird (12). In einer kürzlichen Studie aus Australien wurden in 100 % der Fälle, die wegen medizinischer Vernachlässigung an das Kinderschutzteam des Spitals überwiesen wurden, Kommunikationsprobleme genannt, und in 80 % der Fälle Probleme materieller Art(14).

Einige Aspekte aus den Fallbeispielen werden in den folgenden Abschnitten näher behandelt.

2. Kindeswohl an erster Stelle

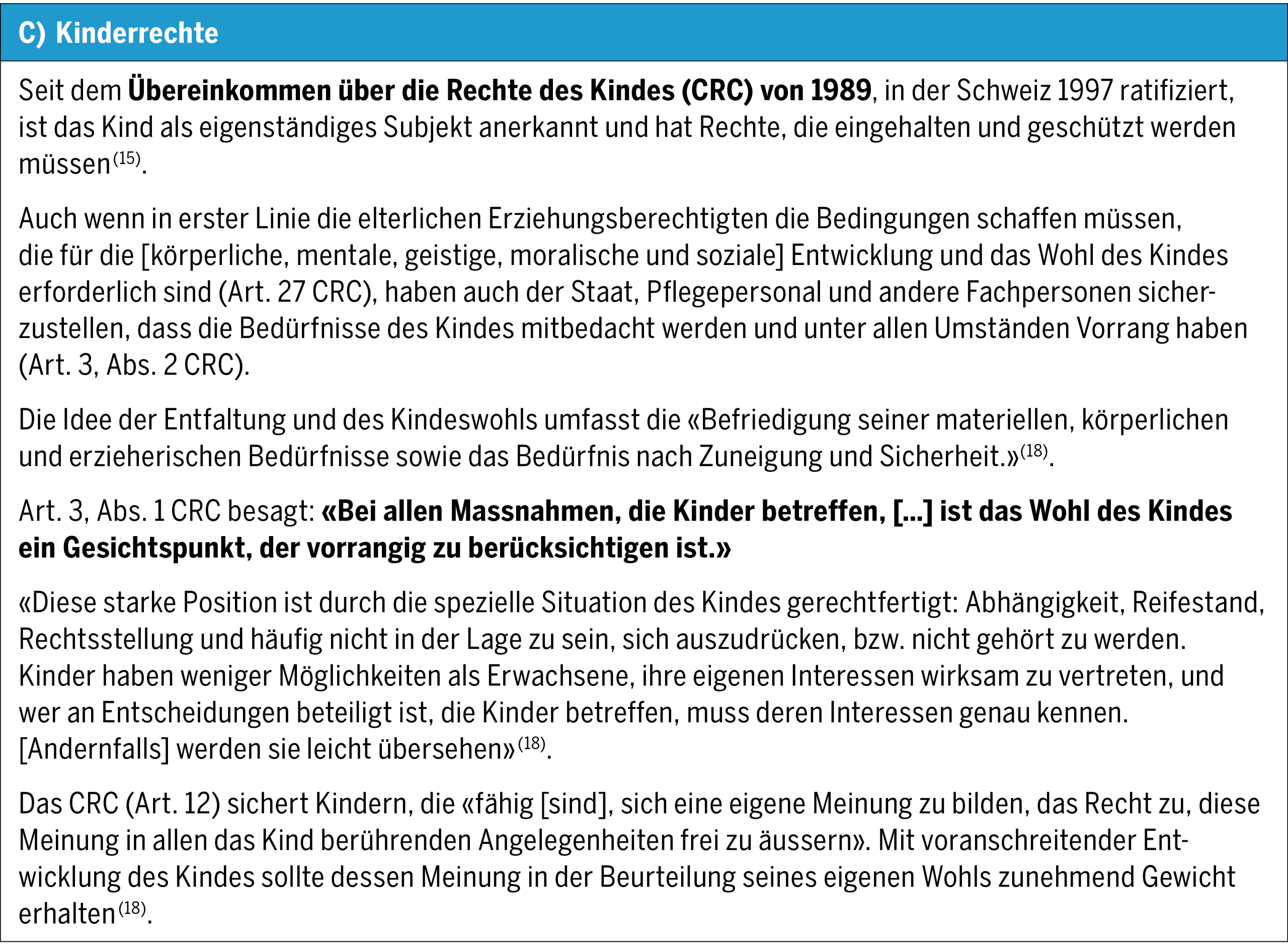

Das Wohl des Kindes muss für die Eltern wie die Fachpersonen im Zentrum jeder Reflexion und/oder Entscheidung stehen, und das Kind muss bei den Entscheidungen partizipieren können (siehe Box C)(15).

Die medizinischen Fachpersonen sind täglich bestrebt, die bestmögliche Versorgung der Patient:innen zu gewährleisten. Dies geschieht durch die enge Zusammenarbeit mit dem Kind und den Eltern, um sicherzustellen, dass sie entscheidungsfähig sind und ihnen alle Informationen für aufgeklärte Entscheidungen zur Verfügung stehen.

Auch wenn Eltern und medizinische Fachpersonen im Allgemeinen das Beste für das Kind wollen, können die Meinungen auseinandergehen. Für die Behandelnden ist es mitunter schwierig zu sagen, wo sie die Grenzen ihrer Intervention ziehen sollen.

Uneinigkeit über medizinische Fragen kann es vor allem dann geben, wenn die Eltern die Bedürfnisse ihres Kindes im breiteren Sinn betrachten (z. B. in spiritueller und medizinischer Beziehung) oder wenn die medizinischen Bedürfnisse des Kindes vorübergehend von anderen berechtigten Erwägungen überlagert werden, z. B. den allgemeinen Bedürfnissen der Familie, kulturellen oder wirtschaftlichen Fragen und Ähnlichem(4).

Es kann eine Grauzone geben, in der das Kind zwar keine optimale Versorgung erhält und weiterhin verbessernde Massnahmen angeboten werden können, jedoch keine offenkundigen Merkmale einer medizinischen Vernachlässigung vorliegen. In der klinischen Ethik lässt sich dies mit dem Begriff des elterlichen Ermessensbereichs theoretisch beschreiben (Abb. 1): Dabei sehen die Behandelnden das Kindeswohl in den elterlichen Entscheidungen ausreichend gewahrt und gestehen damit den Eltern eine zentrale Rolle für ihr Kind zu, dem Wohl des Kindes in seiner spezifischen Umgebung entsprechend seinen Werten und seinem Umfeld Sorge zu tragen(16, 17). Wichtig ist, die Diskussion und Überlegungen auf die verschiedenen Lebensbereiche des Kindes auszuweiten und sämtliche Aspekte gegeneinander abzuwägen, um gemeinsam Entscheidungen treffen zu können, die dem Kindeswohl im engeren und allgemeineren Sinn dienen.

In diesem elterlichen Ermessensbereich können die Fachpersonen medizinische Entscheidungen akzeptieren, die für das Kind nicht ganz optimal sind, solange dies das Kindeswohl insgesamt nicht massgeblich beeinträchtigt.

3. Systemischer Ansatz und therapeutische Schulung

Das von einer chronischen Krankheit betroffene Kind ist Teil eines familiären und sozialen Gefüges. Eine systemische Betrachtung des Kindes und seines Umfelds ermöglicht es, die verschiedenen interagierenden Systeme und die daraus resultierenden zirkulären Effekte zu identifizieren. Die chronische Krankheit des Kindes hat Auswirkungen auf alle Familienmitglieder, wobei Eltern(19), Geschwister und andere Angehörige ihrerseits darauf reagieren (20, 21). Um mehr Kontext für die Familiendynamik zu erhalten, ist es wichtig, die Gefühle der einzelnen Beteiligten(22) mitzubetrachten.

Bei einem kranken Kind sind je nach Entwicklungsstand und seiner Erkrankung eine ganze Palette an Emotionen möglich, darunter Auflehnung, Scham, Leugnung, aber auch Hoffnung. Auch die Geschwister sind verschiedenen Gefühlen ausgesetzt. Das reicht von der Angst, dass jemand stirbt, bis hin zu Eifersucht, wenn der kranke Bruder oder die kranke Schwester mehr Aufmerksamkeit erhält. Die Eltern erleben ihrerseits oft eine Art emotionaler Achterbahn aus Angst, Schuldgefühlen, Zorn, Traurigkeit, Erwartungen und vielem mehr. Ihr (gemeinsames) Elternsein wird auf eine harte Probe gestellt(22).

Die Erkrankung bringt die Ordnung des familiären Systems und sein Funktionieren, etwa was Rollen, Aufgaben oder Werte betrifft, durcheinander oder bewirkt eine Neuordnung. Hinzu kommt, dass der Krankheitsverlauf, wie schnell das Kind und sein Umfeld damit umzugehen lernen und die Erwartungen des Behandlungsteams sich zeitlich nicht unbedingt decken. Trotz eines wahren Hindernislaufs – sich um die Pflege, die Bedürfnisse der restlichen Familie und finanzielle Verpflichtungen zu kümmern – finden die meisten Familien neue Strategien und passen sich an. Der Begriff Familienkompetenz(23) entfaltet hier seine volle Bedeutung. Als Ergänzung zum autodidaktisch erlernten Umgang mit der Krankheit empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation die Einrichtung therapeutischer Schulungsprogramme für Patient:innen (TPE). Es handelt sich um Schulungsmassnahmen, die auf einer strukturierten Methode basieren und an die Bedürfnisse des Kindes und seiner Angehörigen angepasst sind, um die tägliche Selbstbewältigung der Krankheit und indirekt auch die klinischen Ergebnisse zu verbessern(24). Die Sitzungen werden von spezialisierten Fachpersonen abgehalten und dienen dazu, kognitive, verhaltensbezogene und emotionale Kompetenzen zu entwickeln.

In Luans Situation scheint es, dass die Bewältigung der chronischen Krankheit Teil des Partnerkonflikts ist und die Ausübung der gemeinsamen Elternpflichten belastet wird. Die Erschöpfung der Eltern könnte erklären, warum das Kind den Allergietriggern bei den Grosseltern ausgesetzt wird. Zur Verbesserung der Situation könnte Luan in seiner eigenständigen Behandlung durch eine ambulante Pflegekraft unterstützt werden. Es wäre von Vorteil, die Familie samt Grosseltern in ein TPE-Programm aufzunehmen. Schließlich würde ein systemischer Ansatz in dieser Familiensituation ermöglichen, gemeinsam mögliche Lösungen zu erarbeiten.

4. Begriff der Gesundheitskompetenz (Health Literacy) und weitere Zugangsbarrieren zur Gesundheitsversorgung

Um eine optimale Behandlung zu gewährleisten, ist es von entscheidender Bedeutung, die Barrieren beim Zugang zur Gesundheitsversorgung, auf die Familien stossen können, zu identifizieren, um gemeinsam Lösungswege zu finden. Das gilt besonders in der Situation von Miriams Familie, bei der der Kinderarzt bereits finanzielle Schwierigkeiten, eine eingeschränkte Lese- und Schreibkompetenz der Eltern sowie kulturelle und überzeugungsbedingte Unterschiede festgestellt hat. Bei finanziellen Schwierigkeiten: Werden die empfohlenen Behandlungen von der Krankenkasse übernommen (z. B. Kosten für die Brille)? Bei versäumten Terminen: Hängen sie mit allfälligen finanziellen Schwierigkeiten zusammen, die den Eltern durch Fehlzeiten am Arbeitsplatz entstehen könnten? Gibt es geografische Einschränkungen zwischen dem Wohnort der Familie und dem Behandlungsort? Schafft es die Familie, die Betreuung der Geschwister zu organisieren? Anschliessend muss geprüft werden, welche Ressourcen im persönlichen (Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde, Religionsgemeinschaft) oder professionellen Umfeld (Unterstützung durch Sozialarbeiter:in eines Spitals oder kommunalen Dienstes) mobilisiert werden können.

Gesundheitskompetenz (Health Literacy) lässt sich definieren als die Fähigkeit, gesundheitsrelevante Informationen zu verstehen und zu interpretieren und sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden(25). Es zeigt sich ein direkter Zusammenhang zwischen der Gesundheitskompetenz der Eltern und den Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern mit chronischer Erkrankung(26), insbesondere in Bezug auf die Behandlungstreue, die Nutzung der Gesundheitsdienste und die Anzahl der Schulabsenzen. Studien über die spezifischen Auswirkungen bei Asthma haben gezeigt, dass Eltern mit niedriger Gesundheitskompetenz sich für weniger kompetent im Umgang mit den Symptomen halten, sich häufiger Sorgen machen, einen grösseren Behandlungsbedarf sehen, aber weniger häufig Spezialist:innen konsultieren(27).

In der Schweiz hat etwa die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung eine niedrige Gesundheitskompetenz(28). Das grösste Risiko haben Personen in einer prekären finanziellen Lage mit wenig sozialer Unterstützung, niedrigem Bildungsstand oder Schwierigkeiten mit der Landessprache(28). Es gibt zwar Risikofaktoren für eine niedrige Gesundheitskompetenz, doch gilt zu bedenken, dass sie oftmals schwer zu erkennen ist und unterschätzt wird(27).

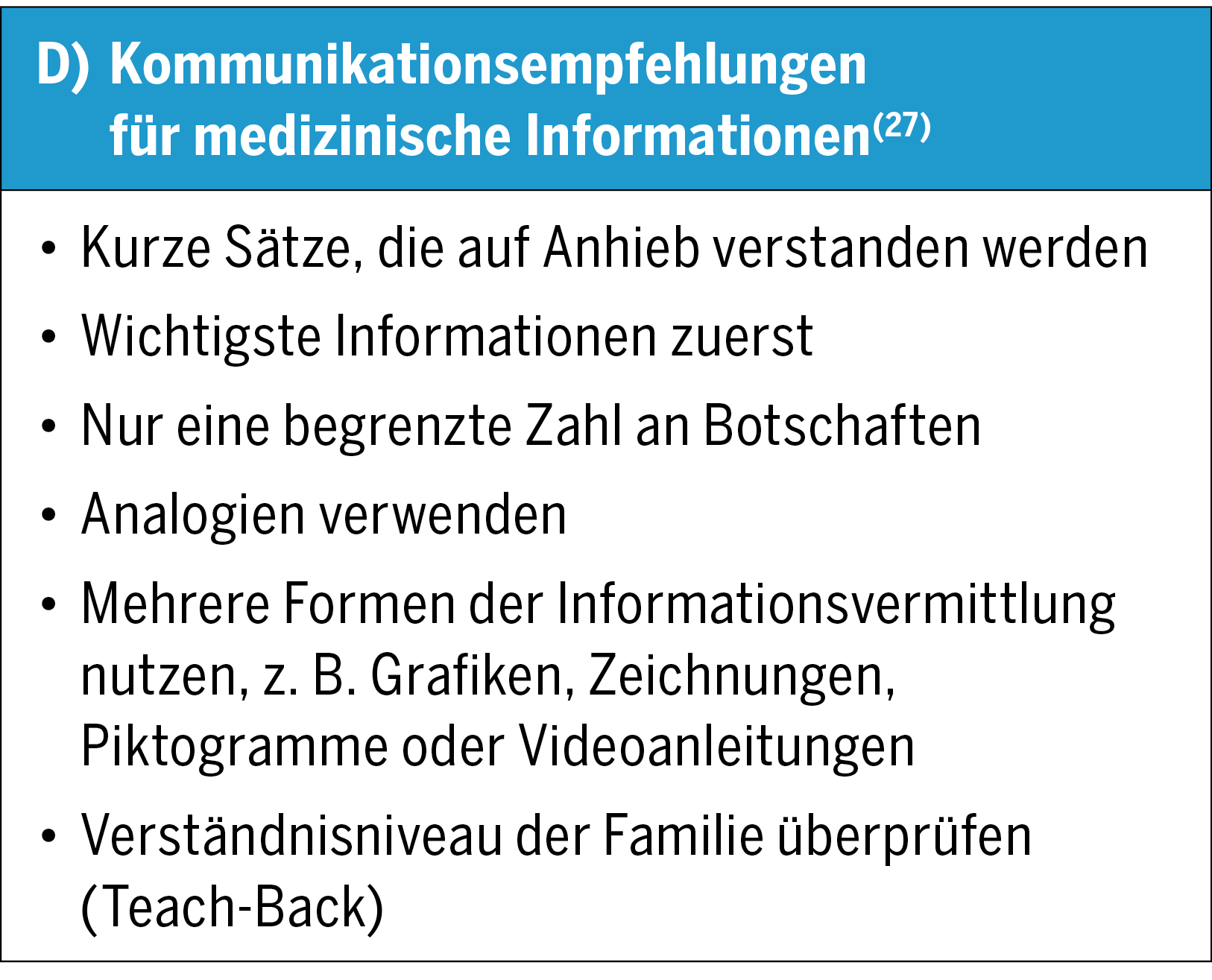

Anstelle einer formalen Einschätzung der Gesundheitskompetenz der Patient:in wird eine sogenannte «universelle» und barrierefreie Informationsvermittlung an alle empfohlen(27, 29). Box D enthält solche Kommunikationsempfehlungen. Wichtig ist, die Informationen in einer für die Eltern verständlichen Sprache zu vermitteln und gegebenenfalls eine Dolmetscher:in beizuziehen(30).

Letztlich sind wir alle von unserer Kultur und unseren Überzeugungen geprägt. So kann es beim medizinischen Kontakt zu Verständnisproblemen oder sogar zu einem Kulturschock kommen. Z.B. im Migrationskontext, etwa bei den Vorstellungen von Miriams Familie darüber, was ein gesundes Kind ausmacht, aber auch in den Interaktionen zwischen Menschen aus dem gleichen Land oder Milieu, wie etwa Luans Eltern, die gegenüber bestimmten schulmedizinischen Therapien Vorbehalte haben und stattdessen auf Komplementärmedizin vertrauen.

Für Ärzt:innen ist es wichtig, auf solche möglichen Unterschiede zu achten und die kulturellen Aspekte, Überzeugungen, Vorstellungen und den Sinn, der in der Krankheit des Kindes gesehen wird, genauer zu betrachten. Es braucht eine Haltung der Offenheit, Bescheidenheit und eine Dezentrierung der eigenen Überzeugungen(30), um ein Klima des Vertrauens zu schaffen. So kann im gemeinsamen Interesse des Kindeswohls gegenseitiges Verständnis entstehen. In einigen Situationen, vor allem im Migrationskontext, ist es unerlässlich, eine interkulturelle Dolmetscher:in beizuziehen.

Wie gehe ich diese Situationen an?

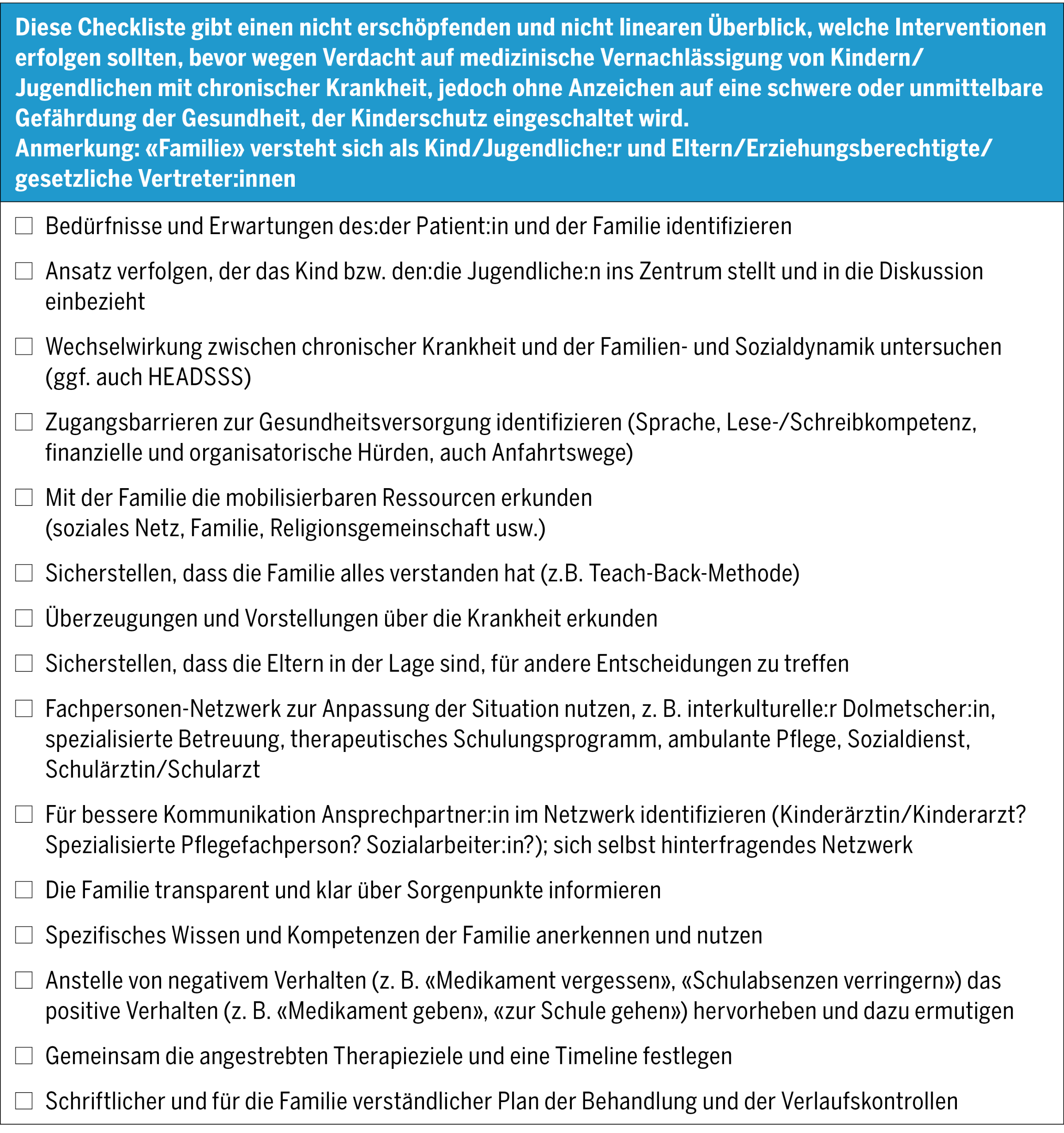

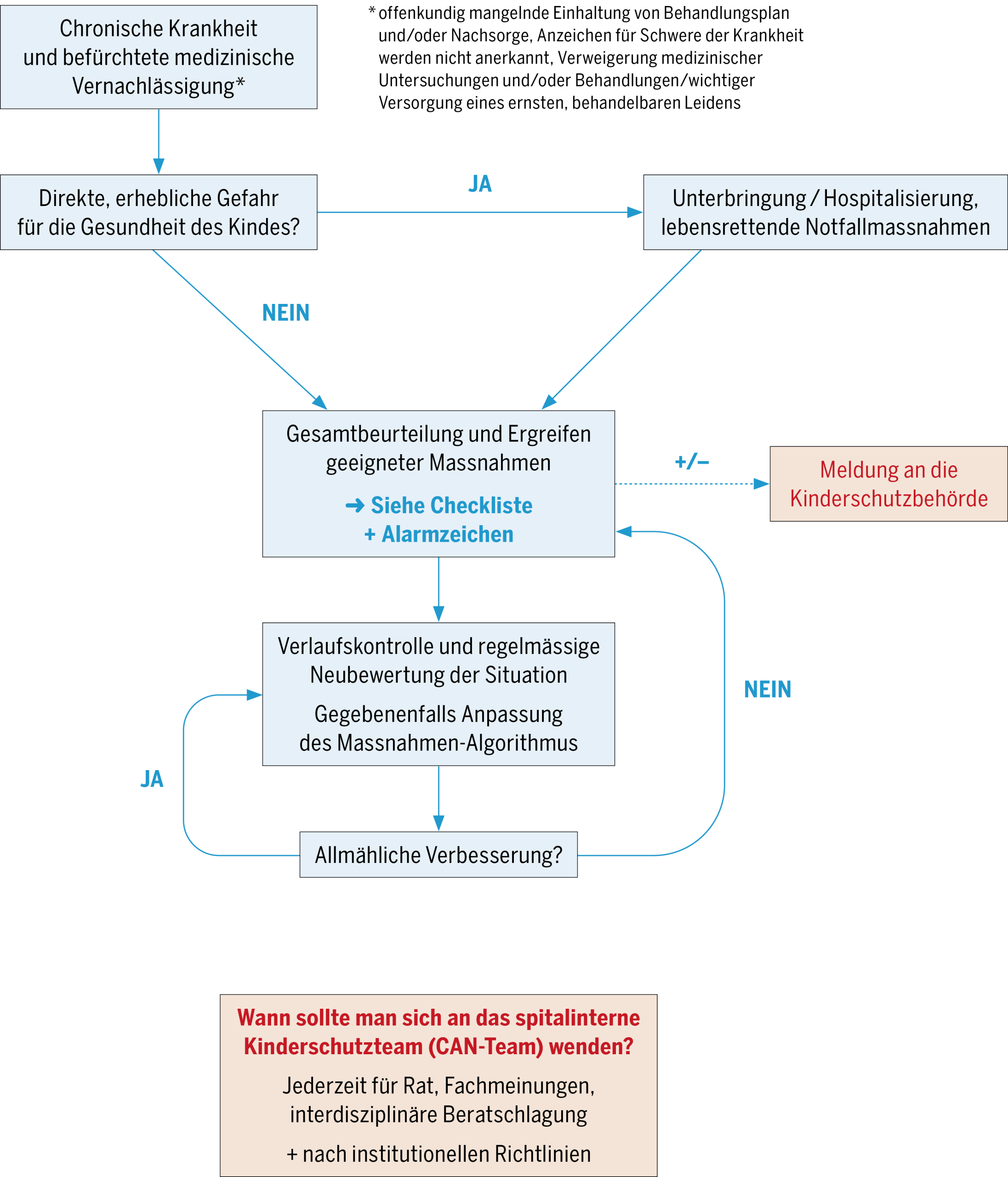

Eine chronische Krankheit mit vermuteter medizinischer Vernachlässigung erfordert eine regelmässige und ständige Betreuung. Auch wenn Notfallmeldungen selten erforderlich sind – es sei denn bei einer schweren und unmittelbaren Gefahr für das Kind – ist es dringend erforderlich, die Bedürfnisse des Kindes und sein Umfeld zu beurteilen. Ein erster Schritt ist, den Familien gegenüber klar zum Ausdruck zu bringen, dass die Gesundheit des Kindes Sorge bereitet. Dann kann man gemeinsam einen Betreuungsplan erstellen, in dem idealerweise schriftlich die angestrebten Behandlungsziele und Fristen festgehalten werden. Dabei müssen die verschiedenen Prioritäten und Zeitvorgaben (z. B. Krankheitsverlauf, familiäre Gegebenheiten und Einschränkungen, Verfügbarkeit der Fachpersonen) berücksichtigt werden, damit diese Ziele sinnvoll und realistisch sind und die Gesundheit des Kindes gewährleistet bleibt. Dieser Schritt dient als konkrete Basis und Leitfaden für nachfolgende Beurteilungen sowie zur Dokumentation, falls später eine Meldung erforderlich sein sollte(4). Oft ist es unverzichtbar, sich mit den anderen Akteuren zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Neben der interprofessionellen Koordinierung der Behandlung bereichert dies die Reflexionen, erlaubt Perspektivenwechsel und führt manchmal zu kreativen Lösungen für die Bedürfnisse der Familie. In komplexen Fällen kann die Einbeziehung eines speziellen Kinderschutzteams (CAN-Team) und des klinischen Ethikteams erforderlich sein, um Situationen und Entscheidungen im Hinblick auf den Schutz des Kindeswohls zu beleuchten. Der nachfolgende Algorithmus und die Checkliste fassen die im Text beschriebenen Punkte zusammen und bieten als Leitfaden für die medizinischen Fachpersonen Instrumente und Beispiele für mögliche Interventionen.

Massnahmen-Algorithmus

Klinischer Fall 1, weiterer Verlauf:

Einige Zeit später wird Luan erneut wegen eines schweren Asthmaanfalls hospitalisiert. Es stellt sich heraus, dass die Familie den ambulanten Pflegedienst schnell abgebrochen hat und trotz mehrerer telefonischer und schriftlicher Mahnungen nicht zu den Konsultationen erschienen ist. Daraufhin wird die Meldung an die Kinderschutzbehörden beschlossen, die Eltern werden durch die Kinderärzt:innen und das CAN-Team darüber unterrichtet. Bei der Bitte um Unterstützung werden die offensichtlichen Schwierigkeiten der Eltern erwähnt, die körperlichen und psychischen Bedürfnisse ihres Kindes anzuerkennen und zu priorisieren und ihren gemeinsamen Elternpflichten nachzukommen.

Klinischer Fall 2, weiterer Verlauf:

Ein zweites Gespräch im Beisein der Grosseltern und eines Dolmetschers konnte die Sorgenpunkte mit Hilfe von Bildern und Piktogrammen klären. Versäumte Termine sind seltener, seit eine Sozialarbeiterin Unterstützung leistet und die Fahrtkosten für die Arztbesuche übernommen werden. Miriam trägt ihre Brille viel regelmässiger. Angesichts dieser Entwicklung vereinbaren der Kinderarzt und der Augenarzt, keine Meldung zu erstatten und die Betreuung mit regelmässiger Kommunikation innerhalb des Netzwerks fortzuführen.

Wann müssen die Kinderschutzbehörden eingeschaltet werden? Mit welchen Erwartungen?

In Situationen, in denen Minderjährige in ihrer Entwicklung gefährdet sind und zuvor unternommene Massnahmen gescheitert sind, liegt es in der Verantwortung der Fachpersonen, welche die Situation kennen, die zuständigen Behörden zu informieren (KESB mit/ohne Amt für Kindesschutz, je nach Kanton unterschiedlich organisiert)(31). Je nach geltendem kantonalem Recht kann es sein, dass die medizinischen Fachpersonen dazu verpflichtet sind oder dies in ihrem eigenen Ermessen liegt – in dem Fall jedoch im Sinne der Kinderrechtskonvention.

Nach einer Evaluationsphase können die Kinderschutzbehörden bei Bedarf verschiedene Funktionen wie z. B. sozialpädagogische Betreuung vorsehen. Die externe Rolle garantiert, dass bei elterlichen Konflikten die Bedürfnisse des Kindes im Zentrum stehen. Das Betreuungsnetz wird gemeinsam mit den Kinderärzt:innen koordiniert. Der Kinderschutz hat auch Zugang zum Heim der Familie, was eine bessere Beurteilung und Anpassung der Betreuung ermöglicht.

In schwerwiegenderen Situationen können Gerichte eine Beistandschaft für die Pflege errichten. Die elterliche Autorität über medizinische Entscheidungen wird damit eingeschränkt und einem Berufsbeistand übertragen, der z. B. seine Zustimmung zu notwendig erachteten Behandlungen oder einem ambulanten Pflegedienst geben kann. In der Praxis kann sein Handlungsspielraum eingeschränkt sein und erfordert die Kooperation der Eltern: Tägliche Therapiehandlungen erfordern ihre Partizipation, und damit der ambulante Pflegedienst seine Aufgabe erfüllen kann, muss er zuerst ins Heim der Familie gelassen werden. Schliesslich können die Gerichte auch eine temporäre oder langfristige Unterbringung in einer Pflegefamilie oder einem Heim anordnen, wenn das familiäre Umfeld zu schadensträchtig für das Kind ist.

Als Hemmnis gegenüber einer Meldung wird oft die Befürchtung genannt, das Vertrauensverhältnis und die therapeutische Allianz mit der Familie zu verlieren. Es ist sinnvoll, seine Bedenken im ganzen Verlauf der Betreuung transparent zu äussern(7) und Behandelnde und Eltern an das gemeinsame Ziel zu erinnern, nämlich die Gewährleistung der Gesundheit und Entwicklung des Kindes. Die Einbeziehung der Kinderschutzdienste kann als zusätzliche Hilfe zur Erreichung dieses gemeinsamen Ziels angesehen werden. Nicht weniger wichtig bleiben jedoch die weitere pädiatrische Behandlung und die verschiedenen bereits eingeleiteten Massnahmen.

Fazit

Bei Verdacht auf medizinische Vernachlässigung im Kontext einer chronischen Krankheit liegen komplexe Situationen vor, die ganzheitlich und systemisch beurteilt werden müssen, wobei rechtliche, ethische und transkulturelle Grundsätze zu berücksichtigen sind und wir unsere eigene Rolle als medizinische Fachkräfte hinterfragen müssen. Tatsächlich können auch wir, ohne es zu wollen, zur mangelnden Kindesfürsorge beitragen, sei es durch unzureichende Kommunikation oder nicht berücksichtigte Zugangsbarrieren zur Gesundheitsversorgung.

Das Wohl des Kindes muss im Zentrum jeder Entscheidung stehen, und dies zu beurteilen erfordert eine interdisziplinäre Reflexion. Bei der Betreuung einer Familie ist es oft unerlässlich, vernetzt zu arbeiten. In einigen Fällen gehören dazu auch die Kinderschutzbehörden.

Referenzen

- Stein RE, Bauman LJ, Westbrook LE, Coupey SM, Ireys HT. Framework for identifying children who have chronic conditions: the case for a new definition. J Pediatr. 1993;122(3):342-7.

- Perrin JM, Gnanasekaran S, Delahaye J. Psychological aspects of chronic health conditions. Pediatr Rev. 2012;33(3):99-109.

- Peter C, Diebold M, Delagrande Jordan M, Dratva J, Kickbusch I, Stronski S. La santé en Suisse-Enfants, adolescents et jeunes adultes. Rapport national sur la santé. 2020.

- Ward MGK, Baird B. Medical neglect: Working with children, youth, and families. Paediatr Child Health. 2022;27(6):372-81.

- Cleveland RW, Deming RS, Helton G, Wilson CR, Ullrich CK. Revisiting medical neglect concerns in children with life-threatening complex chronic conditions. Child Abuse Negl. 2023;141:106220.

- Clement ME, Berube A, Chamberland C. Prevalence and risk factors of child neglect in the general population. Public Health. 2016;138:86-92.

- Keeshin BR, Dubowitz H. Childhood neglect: The role of the paediatrician. Paediatr Child Health. 2013;18(8):e39-43.

- Knob C, Sandoz V, Depallens S. [Children and adolescents in a neglectful environment Early detection as the first response to their needs]. Rev Med Suisse. 2024;20(875):1046-9.

- Knox BL, Luyet FM, Esernio-Jenssen D. Medical Neglect as a Contributor to Poorly Controlled Asthma in Childhood. J Child Adolesc Trauma. 2020;13(3):327-34.

- Fortin K, Kwon S, Pierce MC. Characteristics of Children Reported to Child Protective Services for Medical Neglect. Hosp Pediatr. 2016;6(4):204-10.

- Jaudes PK, Mackey-Bilaver L. Do chronic conditions increase young children’s risk of being maltreated? Child Abuse Negl. 2008;32(7):671-81.

- Jenny C, Metz JB. Medical Child Abuse and Medical Neglect. Pediatr Rev. 2020;41(2):49-60.

- Mulder TM, Kuiper KC, van der Put CE, Stams GJM, Assink M. Risk factors for child neglect: A meta-analytic review. Child Abuse Negl. 2018;77:198-210.

- Parmeter J, Tzioumi D, Woolfenden S. Medical neglect at a tertiary paediatric hospital. Child Abuse Negl. 2018;77:134-43.

- des Nations Unies O. Convention relative aux droits de l’enfant. Nations-Unies: Recueil des Traités. 1989;1577.

- Ross LF. Better than Best (Interest Standard) in Pediatric Decision Making. J Clin Ethics. 2019;30(3):183-95.

- Gillam L. The zone of parental discretion: An ethical tool for dealing with disagreement between parents and doctors about medical treatment for a child. Clinical Ethics. 2016;11(1):1-8.

- Observation générale n°14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1), (2013).

- Kish AM, Newcombe PA, Haslam DM. Working and caring for a child with chronic illness: A review of current literature. Child Care Health Dev. 2018;44(3):343-54.

- Crandell JL, Sandelowski M, Leeman J, Havill NL, Knafl K. Parenting behaviors and the well-being of children with a chronic physical condition. Fam Syst Health. 2018;36(1):45-61.

- Barlow JH, Ellard DR. Psycho-educational interventions for children with chronic disease, parents and siblings: an overview of the research evidence base. Child Care Health Dev. 2004;30(6):637-45.

- Chartré JGM-E. Mon enfant a une maladie chronique. Canada: Editions de l’Hôpital Sainte-Justine; 2014.

- Ausloos G. La compétence des familles : temps, chaos, processus. Toulouse, France: Edition Eres 1995.

- l’Europe BrdlOp. Éducation thérapeutique du patient. Guide introductif. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Copenhague : Bureau régional de l’OMS pour l’Europe2024.

- Santé OMdl. Organisation Mondiale de la Santé. Health literacy Genève: OMS; [Available from: https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/health-literacy.

- Zaidman EA, Scott KM, Hahn D, Bennett P, Caldwell PH. Impact of parental health literacy on the health outcomes of children with chronic disease globally: A systematic review. J Paediatr Child Health. 2023;59(1):12-31.

- Morrison AK, Glick A, Yin HS. Health literacy: implications for child health. Pediatrics in review. 2019;40(6):263-77.

- De Gani SM, Jaks R, Bieri U, Kocher JP. Health Literacy Survey Schweiz 2019–2021. Schlussbericht im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit BAG. 2021.

- DeWalt DA, Callahan LF, Hawk VH, Broucksou KA, Hink A, Rudd R, et al. Health literacy universal precautions toolkit. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. 2010:1-227.

- Chenouard B, Smith C, Luong TN, Raphaël F, Boyer A. La grille transculturelle de la Clinique pédiatrique transculturelle de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont comme outil d’évaluation. Intervention. 2023(156):141-54.

- Code civil suisse du 10 décembre 1907, art. 314d,e., (2025).

Weitere Informationen

Autor:innen

-

Dr med. Charlotte ReithCheffe de clinique en pédiatrie, CAN Team, Département femme-mère-enfant, CHUV, Lausanne

-

Laurence Di BenedettoInfirmière spécialisée, CAN Team, DFME, CHUV, Lausanne

-

Dr med. Fleur Le BourgeoisCheffe de clinique à l’Unité Mobile d’Accompagnement Pédiatrique Spécialisé et à l’Unité d’éthique clinique du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne

-

Dr med. Caroline HeinigerCheffe de clinique en pédiatrie, DFME, CHUV Lausanne